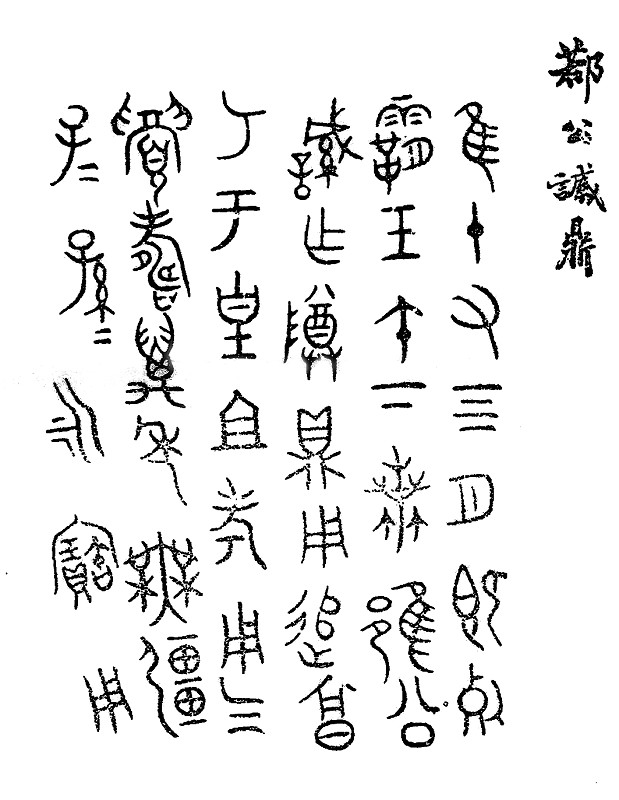

商洛鼎

文章字数:2,201

商洛鼎,原名“鄀公咸鼎”,是西周至春秋初年间鄀国的一位叫咸的官员所造的私器,其上有铭文。(见附图)因宋代人最先得此鼎于上洛,所以在宋朝时即被称之为“商洛鼎”。 在我国,铜器铭文真正作为一门学科进行专门研究,是从宋代开始的。人们都知道,欧阳修(1007-1072)是北宋的一代名臣、文坛领袖,但很少有人知道他还是铭文研究专家。他在《集古录》一书中说:“右《商洛鼎铭》者,原甫在长安时得于上洛。其铭云:‘惟十有四月既死霸,王在下鄀,雍公咸作 鼎,用追享丁于皇且考,用气麋寿,万年无疆,子子孙孙永宝用’。雍公不知为何人。原甫谓古丁、宁通用,盖古字简略,以意求则得尔。而蔡君谟谓十有四者何?原甫亦不能言也。治平元年中伏日书。” 这是一份作者与原甫、蔡君谟在英宗治平元年(1064)一个炎热的中伏天,研讨《商洛鼎铭》的实录。其参与者原甫即原父,最为权威。据《宋史》载:“刘敞,字原父,临江新喻人。举庆历进士,廷试第一。”“尝得先秦彝鼎数十,名谶奇奥,皆案而读之。”他首开北宋铜器铭文研究之先,第一个把自己所得之十一器著成 《先秦古器记》一书。“鄀公咸鼎”就是因他“得于上洛”而以地名之。他是欧阳修的好文友。《宋史》称,“欧阳修每于有疑,折简来问,对其使挥笔答之。”正如欧文所述,“丁宁通用”就是刘敞的见解。但对 “雍公何人?”、“十有四者何?”却未得其果。《宋史》还说,刘敞每曰:“我死子孙以此蒸尝”(即祭祀)。足见他对所收藏之鼎器多么珍爱。然而,他所得之商洛鼎终于死后不知去向,真乃可惜! 欧阳修去世二十年后,吕大临(汲郡人,后徙蓝田;元佑年间做过秘书省正字)于元佑七年(1092)撰写了一部考古专著《考古图》,收录了当时宫廷和私人收藏的古代铜、玉器224件。其中,就描摹有“商洛鼎”上的铭文。此书元代以后尚有刻本流传。王国维先生 《宋代金文著录表》一书,对《考古图》也有收录。 江山代有才人出。又过了八百余年,1935年历史学家、古文字学家郭沫若的《两周金文辞大系考释》问世。这是一部举世公认的中国铜器铭文研究的划时代巨著。郭老坚持用马克思主义的唯物史观来考察青铜器铭文时代。他采用标准器分期法,即在诸多铜器中,先依据器形、字体以及文字所载内容等选出标准器,定出所属之时代及国域;接着再将其他器与之比较,分别归之于各代、各国之下。比如,他以此法把东周诸侯、卿、大夫之器161件,分归于32国;其后再将其研究成果逐一说明,使之成为一套既有科学价值、又有严密系统的文字史料。郭老对“鄀公咸 鼎”即“商洛鼎”的研究,就是将它置于所收的五件鄀国铜器 (即 “鄀公矛攵人毁”“鄀公矛攵人锺”“鄀公平侯锺”“鄀公咸鼎”“鄀公咸簠”)铭文之中综合比较之后才做出科学结论的。 其一,先对鼎上铭文做识读、标点,认为此段文字应是:“惟十又四月既死霸壬午,下 雍公咸作 鼎,用追享孝于皇祖考,用气麋寿,万年无疆,子子孙孙永宝用。”(按,原文为手写,有繁体、异体字,今改作简化字。)文后有考释说;“‘十又四月’当是‘十又三月’之伪,下笔过短,盖是锈纹。”“颇疑‘十又’二字是‘鄀’字残画误摹”。如此,则“原甫不能言”之“十有四月”便有了答案,即“鄀三月”。全文今意为:鄀三月,月底(依王国维说:“古者盖一月为四分:‘初吉’、‘既生霸’、‘既望’、‘既死霸’;‘既死霸’,谓二十三日以后至于晦也”。)壬午这一天(壬午乃古人以干支记日),下鄀人雍公咸(公,楚国地方长官皆称公,鄀国临楚亦如是称)作 鼎,用来向祖父追祭孝心,乞求长寿,万年无疆,子子孙孙永将此鼎当作宝贝。 其二,再对比“鄀公咸 鼎”与“鄀公矛攵人毁”中“鄀”的不同写法,考证出“上鄀”、“下鄀”间的 “本”“枝”关系及各自地域,纠正了千年旧注的错误。郭老指出,“鄀公咸鼎”中“下 雍公咸”的“ 字从虫”,是有意与 “鄀公矛攵人毁”中“上鄀公矛攵人”的“鄀”“示别”。表明前者是“下鄀”,后者是“上鄀”。 其要点有三:(1)“鄀公咸鼎”“得于上雒,宋又称之为 ‘商洛鼎’,今陕西商县地,在春秋末年”为晋所灭,“后为晋邑”。此即“下鄀”。《左传·僖公二十五年》载:“秦晋伐鄀,楚鬥克、屈御寇以申,息之师戍商密”。晋代杜预注:“鄀本在商密(按,在今河南浙川、内乡与商洛一带)秦楚界上的小国,其后迁于南郡鄀县”。郭老认为杜注有误。商洛“地与商密接壤,则此秦晋所伐者实是下鄀”。(2)“鄀公矛攵人毁”其文明言为“上鄀公矛攵人作”,此上鄀乃“南郡之鄀。《汉志》(按,即《汉书·地理志》)作若,注云‘楚昭王畏吴自郢徙此’(在今湖北宜城县)”。“后为楚所灭,故于春秋末年其故都竟成为楚都也”。(3)上鄀与下鄀间的关系是“上下相对,必同时并存,盖由分封而然。意南郡之鄀为本国,故称上;上雒之鄀为分枝,故称下。”杜注以为下鄀在先,后迁上鄀之地不合史实。“两鄀传世之器均古,大率在春秋初年,或更在其前。盖其初实一强盛之国,其地当跨有今河南、湖北、陕西三省所接壤处也。”由此可见,鄀国并非如杜预所说乃是 “秦楚界上的小国”,而是存在于春秋初年甚或更前的两周时期的一个横跨鄂、豫、陕三省的“强盛之国”。郭老关于鄀国的独到见解,已为当今权威工具书 《辞海》《辞源》所采纳。鼎上铭文,其史料价值甚至超过文献。《商洛鼎铭》无可辩驳地告诉人们:商洛历史悠久,西周、春秋之初(约前十一世纪——前八世纪)即属古鄀国之地。回首商洛历史,我们心中对“商洛鼎”充满怀念,唯愿它能有再见天日之机。(作者系商洛学院老教授)