理想世界的生活原型

文章字数:1,713

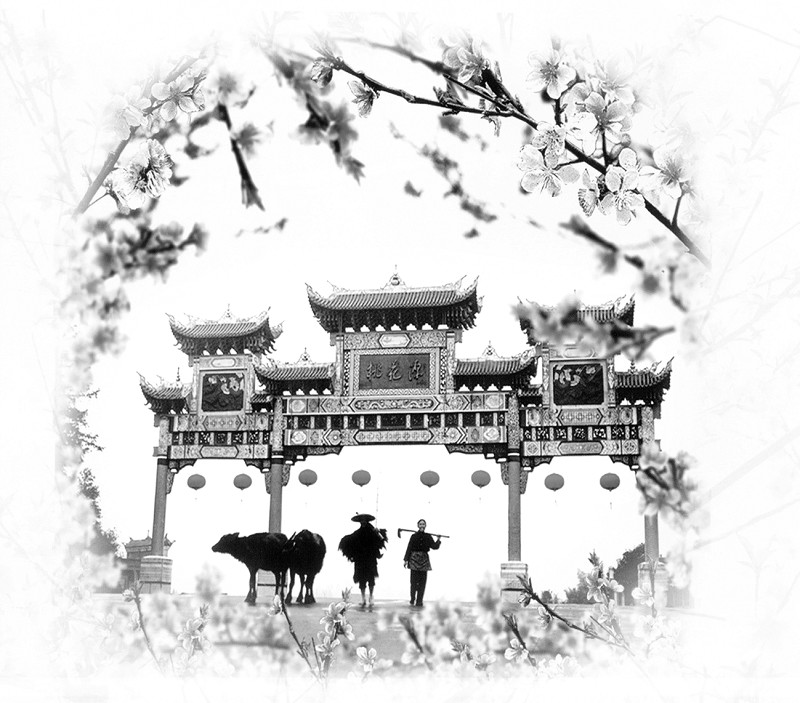

上 篇 陶渊明,生活在距今1600年以前的东晋王朝与刘宋王朝交替时期,出生在一个没落的官僚士大夫家庭,从小受传统文化的薰陶,培养了高尚的情操和远大的志向,但在军阀和士族统治的时代,他的理想无法实现。由于生活所迫,亲友的劝谏,从29岁起,陶渊明曾断断续续出仕做过幕僚一类的小官,但是他看不惯官场的黑暗和腐败的现实,终于在四十一岁的时候弃官归田,和封建官场彻底决裂。晚年,躬耕田园,加深了解了民间疾苦,就更加不满现实,因而幻想着一个没有剥削、没有压迫的理想社会。《桃花源记并诗》就是在这样的社会背景下产生的一篇具有高度思想意义和社会意义的作品。 《桃花源并诗》表达的是陶渊明的理想世界。表达理想世界的浪漫主义作品离不开作者的想象与虚构,而想象与虚构是要有生活依据的。有了生活的依据,想象和虚构就是生命正常的生长与发育;没有生活的真实,想象和虚构就成为主观臆想的胡编乱造。《桃花源并诗》这样伟大的作品也不例外,商山及商山四皓是陶渊明“桃花源”理想世界的生活原型。 “商山四皓”的故事发生在秦汉时期。几千年来,人们写诗作文作画,传颂他们的事迹,赞扬他们的精神,形成了源远流长、丰富多采的“四皓文化”。“四皓文化”也是中华民族优秀文化的一个组成部分。它起源于秦汉,发展于魏晋,唐宋高潮迭起,明清绵延不绝,改革开放后又续新篇。它不仅影响到国内,而且还影响到海外以及朝鲜、日本、东南亚。“商山四皓木刻六扇屏”现收藏于日本东京国立博物馆,“商山四皓图”现收藏于韩国画报社(1991年4月15日出版的《韩国画报》有载)。 四皓事迹的文字记载,最早见于司马迁的《史记》。东汉史学家班固在《汉书》中,对商山四皓作了10多处记述,不仅全面肯定了 《史记》的记载,还高度评价了四皓的高风亮节,说他 们虽未在官,然其高风足以除贪易俗,对维护皇家统治和社会稳定有很好的作用。 魏晋时期杰出的文学家曹植首先唱响称颂四皓的赞歌。建安十六年至二十年(公元211-215),曹植随其父曹操西征潼关汉中,途经商洛写了一首诗,题为《商山四皓赞》。全诗为:嗟尔四皓,避秦隐形。刘项之争,养老弗营。不应朝聘,保节全贞。应命太子,汉嗣以宁。全诗仅仅 32个字,言简意赅地概括出四皓从隐居到出山的人生中所做的四件大事。他认为这四件事做的都是对的:避秦暴政,可以保全性命,不做无谓牺牲;不参与刘项之争谋个人前程,培养了高洁志向;不应刘邦的聘邀,保持人格的独立与尊严;帮助太子接班,利于天下的太平和安宁。 西晋皇甫谧按照孔子“举逸民,天下之民归心焉”的思想,选取尧至魏三千年间“励浊激贪高士”九十余人辑成《高士传》,将四皓罗列其中,并赞扬四皓“修道洁己,非义不动”的高尚情操。北魏诗人崔鸿创作“紫芝歌”来赞扬四皓的精神,“莫莫高山,深谷逶迤。烨烨紫芝,可以疗饥。唐虞世远?吾将安归?驷马高盖,其忧甚大。富贵之畏人兮,不如贫贱之肆志。”经《高士传》的宣传,四皓的事迹和精神在社会上广泛地传播开来。 东晋陶渊明对商山四皓更是推崇备至,甚至到了心想往之,顶礼膜拜的程度。义熙十三年(公元417年),南朝宋武帝刘裕出兵关中,攻破长安,消灭后秦,左将军朱龄石派遣长史羊松龄去关中祝贺。羊长史出使关中,从南京到长安,走商洛道是捷径。羊和陶是朋友,也是邻居,陶渊明打算同羊松龄一道来商洛,专程拜谒四皓,不想临行前突然生病,不能同行,于是便写《赠羊长史使秦经商山》一诗,表达自己的心曲和愿望。诗的内容是:“愚生三季后,慨然念黄虞,得知千载上,正赖古人书。圣贤留遗迹,事事在中都。岂忘游心目,关河不可逾。九域甫已一,逝将理舟舆;闻君当先迈,负病不获俱。路若经商山,为我少踌躇。多谢绮与甪,精爽今何为;紫芝谁复采,深谷久应芜。驷马无贳患,贫贱有交娱。清谣结心曲,人乖运见疏。拥怀累代下,言尽意不舒。”在这首诗中,陶渊明主要表达了三个方面的意思:一是有病不能同行,对不能瞻仰四皓以及中都圣贤的遗迹表示遗憾;二是希望友人路过商山的时候,一定要稍做停留,耽搁行程,专门到四皓墓前祭奠,代替自己表达崇拜和哀思之情;三是想象圣人四皓隐居过的地方乃遗世独立,应该是老百姓过着安宁幸福的世外桃源生活。“驷马无贳患,贫贱有交娱”这两句诗值得深思。(未完待续)(作者系中文系教授)