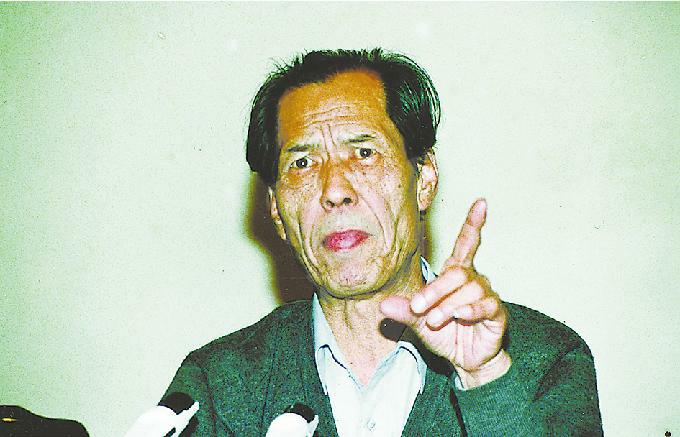

« 李中合 陈忠实先生走了,人亡琴废,帐空鹤唳,文士失声。连日来,悲摧之气仍旧弥漫文坛,也弥漫在每一个对先生心怀敬仰的人的心里。 我敬仰先生,不仅因为先生的小说、散文,也不仅因为他名满全国,还因为先生做人做事上的实在、随和与本分,没有一点让人敬而远之的生疏感觉。 2000年11月28日,我们商洛师专邀请陈忠实等著名作家来校为中文系及相关师生作报告。下午,先生与贾平凹一行如期而至。是日,天下着雨,又刮着风,一丝丝寒意还是让人觉得有点冷。报告的地点设在小角楼里边二楼的大厅中,四五百师生提前进入,座无虚席。先生报告的题目是《<白鹿原>的创作经过》。那时的他,坐在报告席中间,留着大背头,脸上虽有岁月留给他如同年轮一样的皱褶,但那炯炯的目光却显得很有力量,讲话也极具穿透力。他习惯于用关中老腔,饱满的激情,散文式的漫谈,使得群情激奋,场面热烈。讲到激越处,先生竟忘记风寒的侵袭,脱去了外衣,这让我们听的人也格外热情高涨起来。讲话中,他多次强调小说创作的历史真实问题,提醒大家用文学去反映历史真实,用真实的文学去还原生活。他讲自己为了写这部长篇巨著,竟然到西安、蓝田等多地图书馆,消耗大量时间去查找、摄取历史资料,连水有时也顾不上喝,更顾不上休息,完全投入到资料翻检当中去。强调写真实的问题给我们留下了深刻印象。

可以说,一部《白鹿原》,基于真实的创作原则,因而也就成为了中国近代史上的百年历史画卷。先生讲到他在老家写完这部小说结尾以后,如释重负。几年来的压抑没有了,半生的夙愿了结了,故而感到从未有过的轻松和高兴。他说:至于小说写得好不好,那要让世人去评说,去给结论。”为了释放那一时刻的心情,他将家里的灯拉亮,将前门后院的灯也拉亮,内外一片通明,外边的邻居还以为要过什么喜事。他觉得自己这么个快六十岁的年龄竟还没有如此兴奋过,尽管这样,犹觉不够过瘾,他又独自奔向河堤上,掏出烟盒、打火机,先点着香烟,再点着了堤上的蒿草,让心中的快乐又一次得到释放。草越燃越旺,火越照越亮,他兴奋得来回跳跃,完全忘记此时此刻只有他一个人,简直像回到童年似的小孩。听着那毕毕剥剥的声音,看着那燃烧的火焰,他感到这样的燃烧不就是激情的燃烧,不就是岁月的燃烧吗?激情过后,火熄灭了,他又开始趋于平静,平静得像河里的水一样。他想回家睡个好觉,于是又回到老房子。然而,却久久不能入睡,直折腾到第二天,才整顿好行装,再次回到西安的家中。

先生的报告,让我们看到了实现理想的经历,也看到成功是怎样靠努力才能得到,真是获益多多。先生的报告像散文又像小说,一切是那样的清晰完整,又是那样的充满激情与活力,一个小时的报告给大家留下了难以忘记的印象,也给大家留下一个心中的文学偶像。这一次听报告,我坐在第一排,是第一次聆听先生讲话,也是第一次领略到先生的魅力和风采。

后来,我们之间便有了一次交往,这个交往缘于编《大学语文》教材,因为我是主编,是我给先生添麻烦的。2002年1月15日中午,我打座机给先生,先生不在家,是老伴接的电话,我将我的意思简单告诉了她,请她转告先生。下午5点,先生便将电话又打了过来,我给先生说明了想法,希望能得到他的支持。我说:我们系上有一个省教育厅批准的项目,主要是编写出一部新世纪《大学语文》教材。考虑到地域性,也考虑到学生向地方作家学习,教材编委会便决定请您推荐一篇您写的短篇小说。其他,也一并请贾平凹和陈彦二位先生各自推荐一篇他们的散文和戏剧章节。先生听完,很爽快地答应了!

到了元月二十日,我收到了先生寄来的小说和一封信。信是些客气话,小说是个中篇,题目叫做《日子》,大概六千字篇幅。我一气读完,认为很好。他写西北黄土地滋水岸边上一家两口刨石筛沙的故事,只是对话,没有悬念和跌宕起伏。看似平凡普通,但却蕴藏着深刻的主题:通过他们简单的重复劳动和对话,表现出对生活贫困、经济落后等社会问题的深入思考。先生的小说往往隐藏倾向,不做个人议论,只是客观冷静地反映生活,以小映大,深刻厚重。我们将该篇编入教材,并对小说思想、艺术技巧等均做了较为详细的说明。

2004年11月,教材由陕西人民出版社出版发行,得到社会各界好评,在后来的2009年陕西高校教材评比中获得二等奖。可以说,没有先生和大家的热情支持焉能有此结果?

书出以后,我们又给先生打了电话,约好送书。大约12月某日,编写组的几位同志,只带了两盒茶叶和两本教材,就直奔陕西作协。见到先生,他把我们带到他的办公室,为我们沏好茶后,便一边抽着卷烟,一边仔细翻看,足足十多分钟,眼神专注的样子让我们大想过外。看过后郑重其事地说“不错,不错!很是难得,谢谢!”过了一会,他又说:“你们还有啥要求?”我们听后笑了,觉得先生竟如此客气和坦率。我便说:“没有别的要求,大家只想同先生合个影,作为留念。”先生说:“这好办,下楼到院子照,带相机没有?”我们说:“带着”。于是走下楼,几个人分别同先生合完照。我们也就此别过,说说笑笑离开了作协。

此后,也曾和先生打过几回电话,仅只是问候而已,但再也未曾谋面。想不到,在这件事后竟成了永别!

如今,先生虽然走了,但他关心我们学校,支持我们工作,帮助我们出版教材的事永远不会忘记。古人云:有文为不朽。先生为我们留下的文学作品,好似精金美玉,也自和他的精神一样,永为不朽。

(作者系文传学院教授、商洛市文艺评论家协会主席)