由小小说的审美建构通向人生高远、澄澈、透亮的“大道”境界

文章字数:1,948

★西安建筑科技大学文学院 潘靖壬

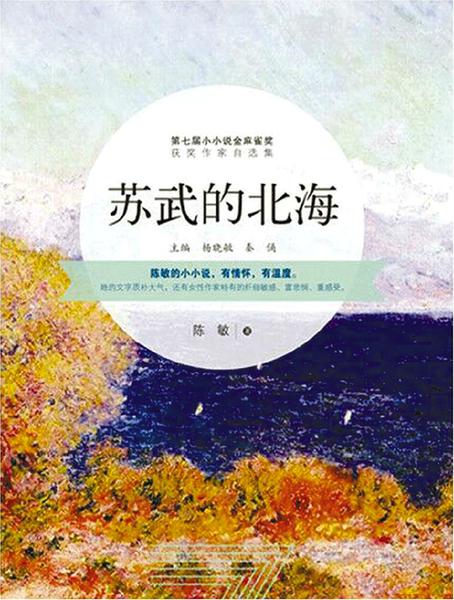

陈敏的小小说审美建构发轫于上世纪90年代中期,迄今为止,其小小说创作已走过近乎20年的悠长岁月。我校中文系教师陈敏自新世纪初第一部小说集《诗祭》的出版,到最近第10部小说集《苏武的北海》的发行,其间获奖无数,几乎囊括了小小说领域最重要的所有奖项。《苏武的北海》是陈敏获“第七届小小说金麻雀”奖后的获奖作家自选集,共收录作品40篇,由河南文艺出版社发行。可以说,这部小说集子在一定意义上代表了作家目前小小说创作的最高水准。

一、对现代都市生活的深层次挖掘

熟悉陈敏的朋友大概都知道,在从事教师职业以前,她曾在广州、深圳以及台湾长期进行翻译工作。与商人打交道、与文化人做朋友,在中西文化的激荡、碰撞中见惯了大千世界中形形色色人物的悲喜命运。因此,陈敏对于现代都市生活的摹写是深刻的、真实的。

在《苏武的北海》小说集子中,如《冻雨》一篇,陈敏极尽其对小说艺术的驾驭能力,讽刺了当下社会拖欠民工工钱的普遍现象以及官员不作为的恶习。《重用》中作家讽刺了那些靠“歪门邪道”取得“成功”的人,同时又给予了这些人温情脉脉的人文关怀。这类题材的小说还有诸如《营养蛋》、《一声呼唤》等作品。

二、对历史掌故、民间传说的现代化用

文化传统、民间传说是作家创作取之不尽用之不竭的资源素材。当各种文学主义、文学思潮席卷当代文学的整体建构之

际,纵观陈敏的小

小说创作,其绝大

多数优秀篇目都是基于作家对记忆、观念中的历史和民间素材的现代性转换。陈敏秉持自身长期坚守的文学大道,摒弃了对于崇高的刻画、启蒙的教化,以其小小说书写的独特眼光回归历史掌故、民间传说的广袤记忆。

《苏武的北海》是一篇历史题材的作品。在作家的整个小说叙事审美建构中,以历史题材的丰盈与丰沛为见长。在《苏武的北海》中,陈敏动态化地再现了与大汉长期对峙的匈奴之地别具一格的秀丽异域景色。在这里,陈敏对整齐划一的“史家笔法”赋予现代性的诗意想象。她的历史题材作品是传记,也是传奇。依违于神话与历史间,其中所焕发的幽邃视景,在当代中国小小说的人物长廊中,得未曾有。

三、对生态平衡破坏的主体性反思

《开悟》用一种极尽冷峻的笔调叙述了一位枪法技艺高超、几乎百发百中的靠打猎谋生的猎人与一只母猴和一只小猴之间发生的令人唏嘘不已的故事。小说以猎人“皈依佛门”为结尾。在这里,陈敏以见证者、旁观者、在场者的身份,沉重批判了人类对大自然生态平衡严重破坏这一险峻的事实,读后,令人心情难以平复。

四、对校园及爱情的有情憧憬

陈敏作为高校教师,自然对校园生活的描摹有着别具一格的风采,区别于同类作家对同类题材的艺术想象与文本加工。或热情赞颂教师的为人师表,或强烈讴歌同学之间的真情实意,当然,亦会对不和谐的因素进行无情嘲讽。

《判神》是一组故事,由“两个女人”和“离开”共同完型,陈敏用一种极具地域方言色彩的语言,状写了毕业于北京外国语大学“高材生”张三元在基层任教时与叫做“秀”和“英子”两个性格、相貌截然不同的女人之间发生的“爱情”故事。贯穿小说始终的“判神”佛像则是一种全知视角的叙事方式,以先验者的身份洞察这里的一切生发,是一种象征意义的存在。

《部落歌者》以“歌声”为意象,刻画了一个具有艺术家天分的苦苦寻觅已逝爱情的人物形象。歌声可以串联起岁月印痕中那一幅幅苍老亘古的画面,而这一幅幅画面即灵魂栖息之所在,但是每一句歌声的背后都有一幕幕令人情不自已的动情故事。

五、对乡土中国的深情回望

“乡土中国”的命题是由费孝通先生最先命名、提出的,作为一个有自觉文学观念的作家,陈敏自然以其文学创作践行、发展着乡土文学这一中国当代文学整体叙事中的主线。

《奶奶的第一次合影》堪称这一系列的代表作,这篇小说最大的艺术特征便是用意象、细节支撑故事的发展。作家刻画了一个一辈子深居乡土的“奶奶”的形象,用照相这一事件的生发隐喻了奶奶一生的起伏沉落。在一定意义上,可以认为陈敏的《奶奶的第一次合影》与贾平凹的《秦腔》有着同样的美学价值,即是对乡土中国的最后一曲挽歌,荡气回肠地飘荡于生活在乡土中国的每一个灵魂,正如作家呈现的那样:“奶奶和那棵老梧桐以及老屋永远地待在了一起”。自然生命的终结伴随着乡土的稳固一道演进成叙事中的永恒。

近年来,陈敏的作品以故土商州为创作根基,从商州眺望全国,屡屡获奖,丰富、繁荣了“商洛作家群”的整体创作。作家在以往的创作实绩与经验中,开始转向对“大道”的探寻与叩问,极力关注社会底层小人物与社会现代化转型、发展时期的命运与生存;突破了小小说创作样式、题材、类型的限制,从形而上的艺术世界走向形而下的真实生活,从丰富多彩的人物塑造回归乡土中国的人世百态,将艺术与生活、个体与人生真情糅合,实现了作家自身创作的艺术转型,建构出一种高远、澄澈、自然、明净的“大道”境界。