坚守传统家园 提高艺术水平

文章字数:1,761

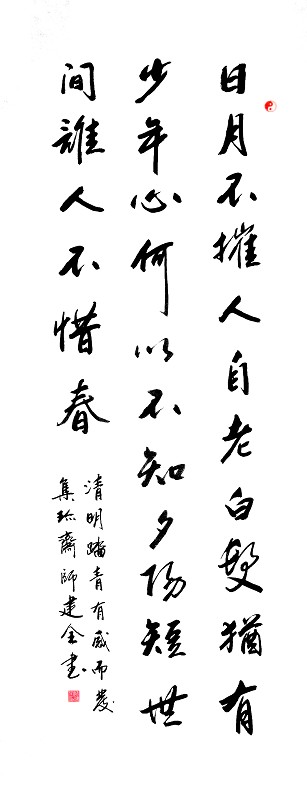

十年前,我便结识了师建全先生。十年来,对于他的书画情况我又有了更多的了解。我敬服他的才干学识,更敬服他的人品性情;我敬服他的天分和悟性,更敬服他在书画艺术追求上的勤奋和努力。 他是商洛地方涉足书画收藏、学习较早的人物之一,八十年代中期,便踏上这条道路。他在交流中寄托情怀,在学习中提高技艺,曾参加过国家、省市等不同级别的展览,获得过许多不同级别的奖次,是陕西早期的书协会员,又是我市书画院、市老年大学书画研究院院士。其人品、作品二者俱佳,书画不卖钱、不换物,但凡求索者,定是有求必应。 建全先生的字,是真正从书圣那里学习继承过来的,字体流动着羲、献血液,内质神韵都带有古代法帖的明显血统。其面貌完全不同于当今的狂、怪一流,走的是地地道道的传统路子。狂怪一路的字犹如天外来客,让人感到陌生诧异;而他的字却让人感到是久违的朋友,熟悉而亲切,愉悦而舒服。其字造型、用笔脱胎于《圣教》、《兰亭》二序和《琵琶行》等作品,端庄秀美,圆润遒劲;秀而含韵,柔而见刚,宛如贵族闺秀,透发着浓郁的高雅富贵之气和清淳之美。当他的字出自感情激越、豪气满怀的时候,则会呈现出昂扬跃动之势,墨色酣畅,笔力苍劲,能使人心情为之激动。字体上,多为楷书、行草;字形上,大小不论;形式上,多为中堂、楹联、横轴和册页,无论哪种,驾驭起来无不得心应手。他的楹联则更美,开合有度,收放自如,布局巧妙合理,效果庄重闲静,可作为客厅、书房中的最佳饰物。 虽说建全先生走的是王羲之、赵孟頫、董其昌一路,其根本特点在于清秀柔美,但并非完全照搬,也并非只停留在继承传统之上。他也曾临习过颜真卿、黄庭坚、米元璋等人作品,在对照中吸收他们的开张挺拔之势,在临摹中借鉴其韵味笔力;用笔上,为了破圆为方,他也临习过《张迁碑》、《石门颂》、《雁塔圣教序》等碑帖,以便建立起碑骨帖魂来。故而其字在起笔落笔中,很能见到碑帖方面的印痕。可以说,建全先生在帖学上做到了吸纳百家,守一而终,既形成了清秀柔美的传统书风,又吸纳了百家之长,带有明显的“杂交”成分和创新之处。因而他的书法,内涵丰富,古味十足,耐观看,耐咀嚼,耐评说,是帖学的很大受益者。 改革开放以来,随着生活水平的提高和文化理念的更新,人们对书画艺术的追求趋于高涨强烈。但因文化艺术观念上的不同,传统书法反而略占上风,使得建全先生的书法在所有爱好者当中更受欢迎。 师建全的虾蟹作品堪称地方一绝。这项绝活,因他不轻易露手,故而一般人仅知其一而不知其二。圈内人士讲:“能得先生一幅联,乐如小孩过大年;能得先生一幅虾,一生满足笑哈哈。”其作品高下可见一斑。他画虾也是从白石老人那里学来的,隶属 “齐氏家族”,有根、有出处。说他绝,绝就绝在那虾跃跃欲动的活脱脱样子,绝就绝在那轻盈欲飞的体态之上。所画虾的眉在触动,腿在划行,那腰在墨色的分辨中,有了皮肉之分,晶莹剔透,绵软可摸,完全呈现出虾的鲜活生命,实是妙不可言。他画的螃蟹,也令人拍案称奇。那对贼溜溜的眼睛向外凸出,表现出异常的警觉;那两只钳脚张开,像要和人对垒,简直是一副战斗的姿态,仿佛一不留神又会逃走似的。精美的画面,盎然的情趣,给人以无限的暇想和挥之不去的艺术享受。 看了健全先生这些写意小品,不光觉得他倾注了对小生命的珍爱,对生活的热爱,更能见其过人的艺术功底。 为能表现出虾蟹的传神生动,他曾把活虾活蟹盆养起来,每有闲暇,便手执小棍,临近观察。察看它的形状、动作、姿势、情态以及生活习性。他画有“螃蟹排队”的作品,乍一看,让人不可思议,倍觉滑稽。但实际上,在细致观察中,螃蟹群体救助的团队精神是真实的,并非作者凭空杜撰。为了使虾画得准确,他把凡能见到的齐白石作品,比如教材、挂历、册页等,都用速写笔临摹下来,正的、侧的、横的、竖的、大的、小的不一而足,以供自己参考、借鉴、琢磨。他有一个厚厚的笔记本,上边全是对白石老人作品的临摹,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”。只要你知道了他下的功夫,就能理解他艺术魅力之所以超凡;只要你仔细品味,就能懂得他是一位不简单的艺术高手。 总体说来,建全先生钟情传统、继承传统而又坚守传统,在艺术家园中,始终把传统作为方向,作为个人品牌。这条路他走对了,走成了,他以自己传统的技法特点和优势占据了商洛艺坛一隅,也奠定了他个人艺坛地位。(作者系我院中文系教授)