仓颉书

文章字数:2,081

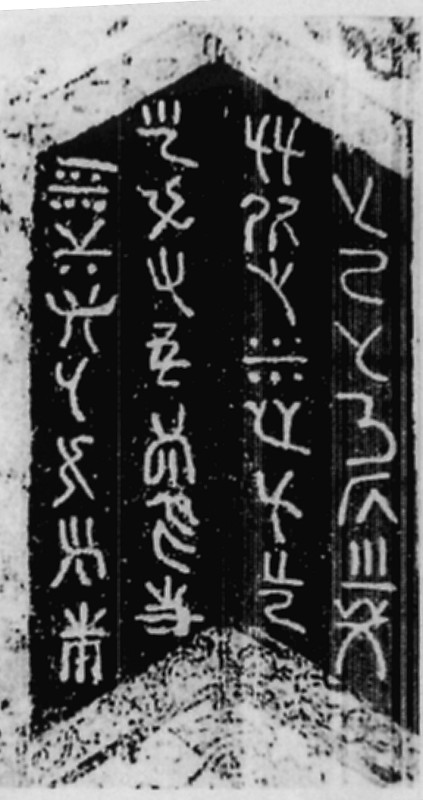

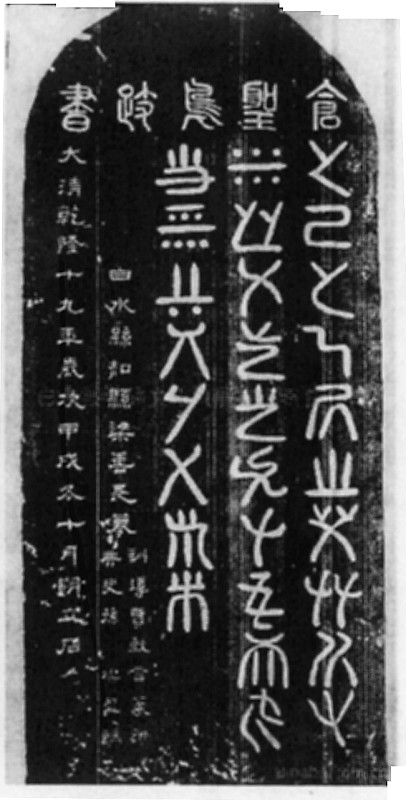

汉字是中华民族对人类文明做出的重大贡献。汉字是怎样产生的?说法种种。其中久为人们所熟悉的,要数“仓颉造字”说。清代洛南、白水就建有仓圣祠,传有仓颉书(见图一)。对此,常常引起人们对汉字始祖的怀念,同时也萌生出一些相关的思考。我们认为,仓颉造字虽属传说,但有其合理成分;某些问题还少确凿证据,尚待新出资料证明。 一 从汉字形成的过程看,“仓颉造字”说在情理上有其合理性。 “仓颉作书”是战国时期学者提出的观点。《吕氏春秋·君守》说:“仓颉作书”。《韩非子·五蠹》说:“古者仓颉之作书也”。荀卿的观点最合情理。他在《荀子·解蔽》中说:“故好书者众矣,而仓颉独传者,壹也”。其意是,喜好造字的人很多,然而仓颉一人能独自流传下来,是因为他用心专一。 战国学者富有思辩精神。荀子的看法符合历史唯物主义,也符合汉字起源的实际。文字是社会成员共同交际的工具,是社会约定俗成的记录语言的书写符号体系。汉字属于意音文字,形体繁多,一词多字的异体字大量存在。这些,足以说明汉字绝不是一时、一地、一人所能发明创造的。鲁迅在《门外文谈》中说得很明白:“在社会里,仓颉也不止一个,有的在刀柄上刻一点图,有的在门户上划一些画,心心相印,口口相传,文字就多起来……”由此可见,仓颉是汉字初创时期众多喜好造字者中唯一被流传下来的一位。 章太炎先生对荀子这段话有不同解释。他说:“文字源流已极久,而仓颉独传者,仓颉其人能划一之,统一之”。(《检论·论造字起源》)在他看来,仓颉的功劳在于对汉字做了规划、统一的工作。看来,与荀子的本意不符。因为,《解蔽》前文讲的是人之所以能解蔽,把事情做好,是因为“虚壹而静”;“自古及今,未尝有两而精者也”。显然,文中的“壹”,应是“专一”。况且,对文字进行“划一”、“统一”工作,应在汉字形成体系之后 (汉字发展为体系文字应在商周的甲文、金文阶段),是史、巫那些专门人员的事。然而仓颉之时,尚是汉字初创时期,规划、统一工作尚非当务之急;更何况战国学者尚未把仓颉看做“史”官,规划、统一汉字也不是仓颉必做之事。 二 从中华民族发祥的地域看,“仓颉造字”说在地域上有其合理性。 把仓颉看做黄帝“史”官,是汉代学者的认识。孔颖达为《尚书·序》“正义”说:“司马迁、班固……皆云仓颉黄帝之史官也。”许慎的《说文解字·序》说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄 之迹,知分理之可相别异也,初造书契”。汉魏年间宋衷的《世本》注说:“黄帝之世始立史官,仓颉、沮诵居其职。”宋本《广韵》鱼韵“沮”字下引用《世本》也说:“沮诵、仓颉作书,并黄帝时史官”。(现代学者高亨在《文字形义学概论》中更认为“沮诵”即“祝诵”,是仓颉的史官官职名。) 秦汉王朝的建立,结束了战国时诸侯纷争的局面。在统一的多民族帝国形成的过程中,中华民族的统一性也得到了空前发展。中华民族的始祖黄帝在人们心目中的地位也得到普遍认同。在对汉字起源的认识上,汉儒一改战国学者的“仓颉作书”而为“黄帝之史仓颉”“造书”也就成了情理中的事。因为造字乃惊天地、动鬼神的大事,非黄帝莫能为之。汉儒的认识未必有可靠依据,但也符合造字情理。因为,在汉字由原始文字发展成为体系文字的过程中,起主要作用的应是部落首领或为其服务的巫、史一类人。 汉武帝时,罢黜百家、独尊儒术,设立“五经”博士,研读儒家经典,《易》被奉为“五经”之首。司马迁、班固都曾肯定孔子晚年喜《易》,且读得韦编三绝。这样,《易·系辞上》所说的“河出图,洛出书,圣人则之”的话,自然会引起汉儒们的关注和思考。关于“洛书”,旧注至歧。博士孔安国以为“洛出书者,禹治水时,神龟负文而列于背,有数至九”。(《周易启蒙》引)禹是夏代国君,晚黄帝五百余年,且龟所负又是数字,与黄帝之史仓颉造字之说不符。于是,就产生了合理之说:“仓颉为帝南巡,登阳虚之山,临元(玄)扈洛氵内之水,灵龟负书,丹甲青文以授之。”(《直隶商州总志》引《河图玉版》说)此说似仿孔说而来,神秘色彩很浓,亦属“小说家言”。但若从中华文明的发祥地来看,仓颉于洛水流域造字的传说也有一定的道理。早在晋代就有人相信这一观点。如,《山海经·中山经》载:“欢举之山,雒水出焉,而东北流注于玄扈之水。”晋代郭璞注:“洛水今出上洛县冢岭山。《河图》曰:玄扈、洛氵内谓此间也。”到了清代,郝懿行在为《中山经》作注时,也曾加按语说:“阳虚山在今洛南县。” 黄河中、下游是中华民族的主要发祥地。黄帝发祥于陕西黄土高原,炎帝肇端于渭水上游、陕甘接壤地区。约在公元前26世纪左右,黄帝三战打败炎帝,成为黄河中、下游部落盟的首领。考古证明,黄河中、下游存在着两个区域的新石器文化:一是以河洛地区为代表的黄河中游文化区,一是以泰山为中心的黄河下游文化区。两地都是黄帝管辖的区域,都曾出土过刻有汉字符号和原始汉字的陶器,成为后来商、周甲骨文、金文产生的主要源头。以此观之,有关陕西白水是黄帝史官仓颉的出生地、洛南是仓颉跟随黄帝出巡、造字之地的说法,也不无合理之处。因为,北洛河纵贯白水境内,洛南又处洛河的上游,两水皆流入黄河,正好与原始汉字的出土地相契合。(未完待续)