◆郭敏厚 牛树林

文章字数:1,391

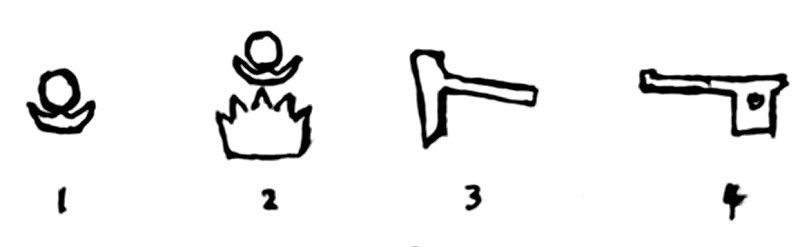

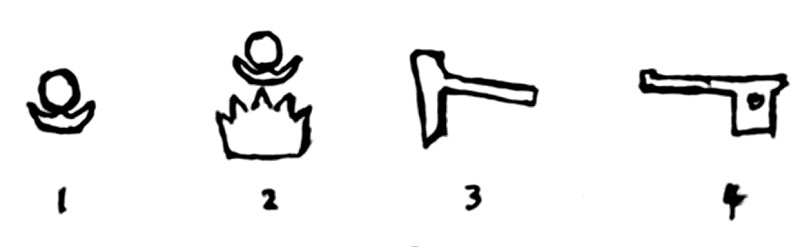

(接112期三版) 三 从原始汉字产生的时间看,“仓颉造字”说在时间上有其合理性。 上世纪七十年代,我国考古工作者在黄河下游山东凌阳河的大汶口文化遗址上,挖掘出十六件灰陶缸及其残片。在这些陶缸的外壁靠近口沿之处,刻有陶符十八个,皆为同早期汉字结构颇为相似的象形符号,现举其中四个(见图二)。文字学家认为,它们属于原始汉字。唐兰将第1、3、4字分别释读为:“炅”(jiong,日光),“ ”(即“钺”,古兵器),“斤”(古斧子)。于省吾将第2字释读为“ ”(即“旦”,早晨)。经C14测定,这些灰陶器形成于公元前2500年左右。因此,裘锡圭教授推断说:“大约在公元前第三个千年中期,在某些文化较发达地区,原始象形字大概就已经相当流行了。”此时,正是我国原始社会的晚期,即古文献所记载的黄帝时代。大汶口文化遗址原始象形字产生的时间与黄帝时代的时间如此吻合,足以证明“黄帝之史仓颉”造字之说在时间上有其合理性。 四 仓颉造字虽属传说,但在许多方面都有其合理之处。自清及今,洛南、白水凭借仓颉祠、仓颉书向国人宣传仓颉造字之功,实乃莫大善举。然而,囿于仓颉距今年代久远,史料所限,宣传中难免存在诸多棘手问题,必须慎重处之。 司马迁在《史记·三代世表》中说:“五帝、三代之纪,尚矣。自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著。”其意是说,五帝、三代的时间,距汉代太久远了,自殷商以前那些诸侯们的事无法得到,难以谱写,周代以来还可以略加著述。《史记》被鲁迅赞为“史家之绝唱”,世人誉其为“信史”,就是因为司马迁的史笔实事求是。仓颉是史官的始祖,司马迁作为史官,理应为仓颉立传;但《史记》中却没有仓颉“列传”,甚至在《五帝本纪》中写黄帝时也没有附带仓颉一笔。究其原因,显然是“不可得而谱”。 我们在宣传仓颉时,应以司马迁的治史精神为榜样,实事求是。一要不回避“传说”二字,关键是讲清其合理性;二要认真鉴别有关仓颉的史料,扬真去伪,宁缺勿滥。司马迁生活于西汉,要比我们离仓颉之时近2100年,所见所闻资料肯定比我们多,尚且难以为仓颉立传,我们哪能在没有信实史料的今天,准确说出仓颉的籍贯、生日、复姓乃至字迹呢?对于上古传说人物,介绍越细,越易出错。比如,有人说仓颉生于“农历三月二十八日”,就是硬伤。据《史记·历书》:“昔自在古,历建正作于孟春”句后司马贞“索隐”:夏禹“以建寅为正”,黄帝“以建子为正”。即禹时的夏历以每年北斗星指“寅”为正月,黄帝的“调历”以北斗星指“子”为正月。前者比后者要晚两月。夏历的三月二十八日,在“调历”应为五月二十八日。“农历”即夏历,黄帝时代用“调历”,夏历还没有产生呢!又如说,清代白水、洛南流传至今的“仓颉鸟虫书”二十八字是“仓颉当年所造字之原形”,不免失真。仓颉所处的时代,当是汉字初创之时。他的字应如大汶口文化遗址出土的原始汉字,其结构多是象形、会意,图画意味很强;笔势应为描绘性的线条。而这二十八字,却少有象形,十分抽象;笔势为全文、小篆的圆笔和隶书的笔画,俨然是商周之后成熟的体系文字。所以我们推测,这些字可能是明末清初崇敬仓颉的“好书者”假托仓颉之名所为。由于甲骨文1899年才在安阳发现,凌阳河原始汉字又是在上世纪70年代出土,“好书者”无法见到,所以只能依照金文、小篆和隶书去代仓颉“创造”;尽管如此,用心却是好的。仅举以上二例,别不赘述。 我们缅怀汉字始祖仓颉,期待着考古新发现以使合理传说成真。(全文完)