赏罢奇文忆先生

文章字数:2,235

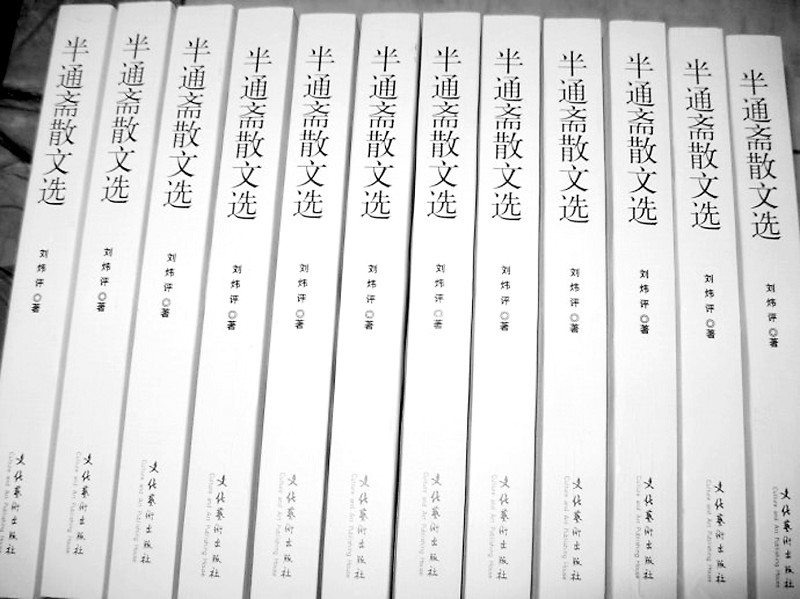

◆王培峰 炜评先生是我的授业之师,当年他教的是先秦两汉文学。说句不敬的话,读书之时,我对先生的学养并无过分尊崇之意。因为当时不少老先生尚纵横开阖于讲席之上,先生在他们面前,不过是个后生晚辈;而且,《半通斋散文选》中的大多数让我感到由衷钦佩的文章,也都还在孕育之中,尚未砉然问世。但秉烛夜读此书之后,我站在窗前,看着远处渐显轮廓的群山,感受到的是一种全新的气象。 读先生的文字,对我而言,首先是一种融入生命的记忆。我以前其实不太明白,已然走出西大多年,并有了迥然不同的学术血统,我为何还要执着地认定自己是一个“纯正的”西大人。在《把感恩和祝福送给西大》中,我读懂了。正如先生的父亲所言,“西大的大学氛围,却是周围其他高校所没办法相比的。”对于先生认为大学氛围“指的是大学的精神气脉、气度和气象的综合显示度,以及对受教育者人格形成的影响力。”我个人是深表赞同的。西大的大学氛围究竟是什么,愚陋如我者难以备述。但就我理解而言,《八○级三学兄》中所提及的他与李芳民先生“他偏狷我偏狂”,可以说就是这种大学氛围里培育出来的西大人精神。李芳民先生是我熟知的一位老师,当年虽无缘立雪门下,但他是我本科毕业论文的答辩老师,对我的论文颇多谬奖,并在休息时来问我读过某书否。和他们年轻时一样狂狷的我,居然对李先生的询问很是不满,回答说某某书我都读过了,总之是比他询问的程度要高明许多的意思。但李先生还是微笑着和我说话,并给了很好的成绩。六年后,在天津开会,重晤李先生,我们仅仅见过一次面,他竟然一下子认出了我,并记得多年前的那篇习作。会隙,有人问到《孟子》中一句话的出处,李先生一时误记,我当时正好陪侍左右,就顺口给纠正了一下,语甫一出,已比过去“成熟”的我顿觉唐突。但李先生不但不以为忤,晚宴时还特意过来和我碰了一杯,让我至今感动莫名。或许,这就是炜评先生所谓的“大学的精神气脉、气度和气象”,是学生的年少轻狂,是老师的包容大度,是惟是之求的纯净的学术心境。 这种气象的存在,当然不是无源之水,无本之木。远的不说,就如《党员学者马先生》中提及的马天祥先生,学问笃实,不尚浮华,曾花费十余年时间精心编纂《古汉语通假字字典》,而无心顾及职称评定,最终以副教授退休。这种淡泊名利,以学术为职志的精神风范,西大人总是致以至高的敬意的,炜评先生在文中就曾援引韩理洲先生对马先生的高度评价。韩先生是我的恩师,他自称生性乖张,一生不轻许于人,但我平日里也多次听到他以马先生为榜样批评当下虚浮的学风,并一再为马先生退休后的副教授待遇感到不平。此文的写作在十年以前,韩先生现在也年近七旬,早就是六朝隋唐文学研究领域的著名专家,但这不妨碍他去佩服一个副教授的学问。在西大,学问才是评价一个人的最高标准。而同样的事情,在西安的一些其他高校中,我听到了不少截然不同的评价。 炜评先生自一九八一年进入西大,从此居而不出,至今已垂三十年。又曾为西大写过校歌,是所有新西大人的精神导师。长年浸淫,再加上自觉营求,在文章中时时流露出这种文化熏染下的好尚,那是自然而然的,也是让我读来倍觉亲近的。 西大文学院里的先生们中,不少人都不但善于务弄学问,也有着健硕的笔力,多能写诗作文。就我目力所及,傅庚生、阎琦、韩理洲、李志慧、李浩等先生都创作过不少诗文作品。其中,李志慧先生诗书俱佳,曾在迎新晚会中诵读自己的一首诗,说是比刘禹锡的诗要好,当时满座哄然,疑信参半。时至今日,我当然是相信他的,因为唐人的诗,也并非都是好诗,写一首比刘禹锡的诗好的作品,并不是特别了不起的成就。但当时刚入大学,难免惊为耸听的危言。而学问与创作兼胜的,要首推炜评先生。先生两栖于文学与学术之间,治学则义理与考据兼及,创作则文言与白话俱佳。就《半通斋散文选》而言,总体上是创作胜过学术,文言胜过白话。正是因为有着这样的学术氛围,西大文学院培养了不少有全国影响力的作家。其中,贾平凹和方英文都是我们商洛的乡党,是我们所熟知的。此外《放飞作家的智慧树》中提到的雷抒雁、迟子建、王宏甲等人,皆为个中翘楚,各有建树。 作为一个毕业多年的学生,说起自己的老师,自然要谈谈当年上学时听的课。但我不是一个好学生,对炜评先生教书时的那些细微的情景,居然记不真切了。只记得先生要求我们,治学一要大,二要通。大就是要有大境界,大气象,大格局,而通不但要通古今,而且要通中外。我至今还记得先生曾命我们为《诗经》中的一首诗做集注,要把汉代至清代的各家的观点都排比出来,是让我们亲手去翻阅那些尘封已久的典籍,而不是让我们机械地记住它们的名字。后来,我在治学过程中比较注重学术源流的考辨,大概就是受此影响。我一直认为,读完大学之后,我们可以忘掉老师教给的所有知识,但要记住获取知识的方法。西大的老师中,能够授人以渔的,先生算是一位。这些道理,在《师傅话听仔细》、《答弟子冯博闻》、《刘门弟子必读书目》等指导学生读书的文章中,也有很好的体现。 走笔及此,我忽然发现,与其他学校不同,西大于我是一个成长着的生命,而不是一个僵化静止的存在。贾平凹、方英文的每一部小说,李芳民先生的每一部学术专著,炜评先生的每一篇短评,包括我自己的每一篇习作,都是西大成长的痕迹,就像是慢慢扩大的树干的年轮,每一次回头去看,我们都会感到温煦似风,喜悦如莲。 有一个笑话,说是有人在地上捡到一根绳子,顺手拿它回家,也没太在意。不承想,绳子后面还拴着一头牛。我就学于西大,受教于炜评先生,可能就是这种感觉。(作者系中文系教师)