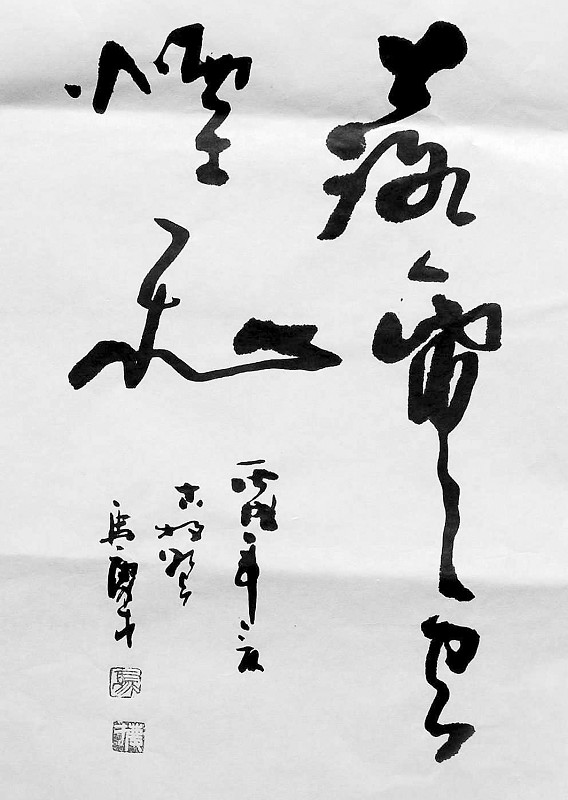

冬 雪 寂 寂 香 自 溢

文章字数:3,200

★记者 赵英卓 学生通讯员 石川 翁姣 编者按:诗歌,源远流长,是国粹。一度让国人引以自豪的古体诗歌在走过百年的萧条后正在走向复兴;一度为新文化运动披荆斩棘的新体诗在轰轰烈烈之后被边缘化。当今,随着文学的边缘化,诗歌创作已褪去了昔日的繁华,群体特征、区域特征、年龄特征愈加明显,即使在文化氛围浓郁的大学校园,诗歌创作也是如此。为了了解我院大学生诗歌创作的现状和存在问题,我们走访了部分学生,并采访了从事多年传统文化研究的中文系李中合教授。 中文系2010级学生李冬:我认为诗歌是非常好的文学形式,它的篇幅短小、语言凝练、内涵丰富,表现力强,在抒情言志等方面具有不可替代性。特别是中国古典诗词,不论是阅读还是写作,对于我们学习、传承文化和陶冶性情大有益处。 城乡发展与管理工程系2010级学生刘璐:我们很喜欢阅读一些经典的诗歌作品,特别是唐诗宋词和现当代诗歌。但是,让我们去写一些诗歌作品,的确很难。相对于过级、考证和就业,诗歌似乎是可有可无的。看到现代人写的一些古体诗死板艰涩,现代诗又云里雾里的,我们还是喜欢读一些小说散文。 据调查,在当代大学生中,中文系80%学生是通过教材学习了解诗歌的,20%的学生是通过网络学习、课外书籍了解诗歌的,只有5%的学生尝试过诗歌创作,至于其他专业的大学生,经常阅读诗歌作品的不到10%。一叶知秋,看来诗歌这一文学样式在当下校园文化中既不是时潮也不是主流,即使有限的作品,质量也不是很高,主要表现为境界不高、题材狭窄、空洞无物。 记者(以下简称记):据调查,大多数学生不喜欢诗歌,认为其已经不符合当下文化发展的潮流,您怎么看? 李中合(以下简称李):诗歌是中华民族的瑰宝,中国文学的起源就是诗歌,是中国的看家文学、正统文学。因为诗的篇幅短小,语言凝练集中,创作方便,可用性强,比其它的文学形式更快捷,能在有限篇幅中淋漓尽致地表现人的思想情感,言有尽而意无穷,具有爆发性。你不爱这个,爱其他的什么戏剧、小说等,这些都不是中国的看家文学。中国是诗的国度,中国离不开诗。学诗的意义很大,作为中国人,就应该学诗、写诗。 记:我们在校大学生可能因为涉世太浅,阅历不够,所以创作的诗歌主要围绕在爱情、乡情等生活内容上,多以抒发个人心中的悲伤与烦闷,留下“无病呻吟”的诟病。对此,您有何看法? 李:这是一个题材、境界问题。首先,诗歌“源于生活而高于生活”,生活是创作的源泉。诗歌是对生活的体验和认识,是对现实生活、人生际遇的审美观照和哲学思考。诗歌创作要注意提炼,写出生活的本质,能描写出有典型性,不是一个人有这种感受而是大众都要有这种感受,要为大众说话,为民族说话,为国人说话;内容要典型,境界要高,胸怀祖国、胸怀人民,这样以来,格调就高了。其次,诗歌作品要厚人伦、广教化,不注重人伦、教化的作品,意义就不大了,如果只在个人悲戚恩怨里打转转,无病呻吟,那么格调就不会高;诗歌作品要在内容上促进人,鼓舞人更好地追求未来。否则,称不上好诗。站的高,看的远,写出的诗境界就高了,别人就可以受到感染和教育。 记:我们经常从校报、杂志和博客里看到大学生的诗歌作品,但整体质量不高,特别是诗情、诗意不浓,审美效果差。您认为是什么原因造成的? 李:诗歌的创作大致分为两种形式,即古体诗和新体诗。不论古体诗还是新体诗,语言对于诗歌风格的影响是非常重要的。曹丕讲“诗赋欲丽”就是要求语言华美。诗词典雅华美,语言格调高昂高亢,才气豪爽激昂,很容易形成豪放激越的风格。而情调舒缓,语言平淡,心情平静,则容易形成田园山水派的风格。因此对于诗歌写作的语言要向古人学习,诗歌语言必须是规范的,而规范的语言大多数是书面语。读的古诗文多了,古代经典语言、精粹诗句就能化用成自己的,长期积累下来,到用的时候信手拈来就是了。写作要带着情感去写,爱憎要分明,就是说情为诗根,没有情,哪有诗,人不是冷血的,因此诗歌也应该是有感情的。孔子说诗可以 “兴、观、群、怨”,基本概括了诗的功能价值,有人说以知识征服人,以思想感染人,但没有情感注入,则如枯木朽枝。 记:当代大学生在创作古体诗歌的时候韵律意境和句式都不到位,出现乏味的现象,您有什么好的意见或者建议? 李:一般古诗中每句话每个词都有出处,影影绰绰,有根有故事。有了准确、规范、色彩强烈的词汇,就会产生美感效应,就会有格调。布局上要注意收和放,该平静的时候平静,该激昂的时候要重点宣泄,将情调适当的提高,诗歌就会有起伏感和层次感。手法上比较常用的有比喻、夸张、拟人、借代等,这些手法要学着使用,否则诗歌就显得太直白。除了这些常用的修辞手法,还要讲寄托,诗要有意境、情境,如果用散文的语言表现就太直白,就没有诗的味道。我看了许多学生的作品,他们的技巧不行,不太写这些东西,技巧运用不到位,语言不扎实,不凝练。一首小诗就几十个字,稍微不注意字就满了,使自己的情感表达不出来。一般人喜欢议论叙述,但这种技巧性不强,显得单调。人脑子死板的时候用词缺乏,那么就应该展开自己想象的翅膀去想象,在事物的本质属性上进行描摹,在真实的基础上想象,在质上、量上、色上、味上都可以展开想象。这些技巧要求大家尝试着运用,否则诗句就太乏味了。 记:现在很多学生反映诗歌很难读懂,那么依据您的经验,给大家谈一下在日常的学习生活中,怎样才能使我们对诗歌有更深层次的了解? 李:一个是向古诗学习,实际上这就是一种积累,而不是什么诀窍,每个人都能做到。才气有大小,知识没大小,就在于长期积累。作为诗来说,没有积累就没有诗的知识,要仔细琢磨诗学规律,寻找现象,开掘本质。从远古歌谣开始,一直到鸦片战争,每个时期社会是怎样,诗便是怎样;每个朝代思想怎样,诗也就怎样,这个跟诗人受到时代的影响有关,与个人经历、阅历有关。受到哪些影响,这个必须跟他的出生经历与时代特征挂起钩来,就能把诗歌的发展过程、脉络搞清楚。学诗就像胖子不是一口饭就能吃成的,要有日积月累的过程,就是要勤奋。现在学校里大家对古诗不熟,有畏难情绪,是因为对诗陌生。那么就要多读书,文学课老师要强调背古诗,三百首不行就背一百首,该可以吧!作为中文系的学生应该先把教材里面的古诗读完,把短篇的诗歌背完,以中文系带动学文科的人,以文科的人带动学理科的人。在这个基础上去买 《唐诗一百首》、《唐诗三百首》或者《千家诗》,从一百首走向三百首,在阅读的基础上背下来,这就成了自己的,然后再慢慢地消化。如果遇到难解的问题,可以通过老师、教材、网络等方式解决。 记:现在市面上有很多的诗集,那么哪些适合我们去阅读,还有您有什么好的诗集能够推荐给我们? 李:首先要从好版本着手,不读好版本,就会被耽误。关于诗人的选择与推荐要根据你自己的喜好选择。我推荐的诗不一定好,因为每个人都有自己欣赏的角度和评价角度。人一生都有追求,但追求多了不现实。真正喜欢诗的人,就要在这方面花钱花时间,投入精力,其实就算是写散文也是一样的道理。唯有如此,诗歌创作之路才会越走越宽广。 编者手记:人们在谈论诗歌边缘化的话题时,以为诗歌似乎与我们的生活无关,这是十分错误的。因为,诗歌甚至文学是人类价值建构和精神生长的过程,是人类生存意义的自我确证。文学最基本最伟大的功能就是给予意义,是对人类的生存赋予意义。像《神曲》、《浮士德》,莎士比亚、托尔斯泰、屈原,唐诗宋词等等,实质上都是告诉人们生活的意义,都是对人的生存和个体生命的关照,它不是哲学或宗教,不提供生存的理论,而是以它对世界的感悟保障人类的精神永远有一个支点。不管是在精神迷茫的时候,还是在情绪晦暗的时候,或者在我们陷入迷狂的激动时刻,诗歌总会给予我们可靠的心灵指引,人们通过阅读以至聆听,点燃起心中生存的信念,寻找到个人的生存目标,这就够了。日本道元禅师的《本来面目》一诗云:春花秋月夏杜鹃,冬雪寂寂溢清寒。不留墨迹香自溢,简短、朴实的语词就营造出了深厚的意境和禅意,这就是诗歌的魅力所在。