——访我院艺术系教师杨静

文章字数:2,194

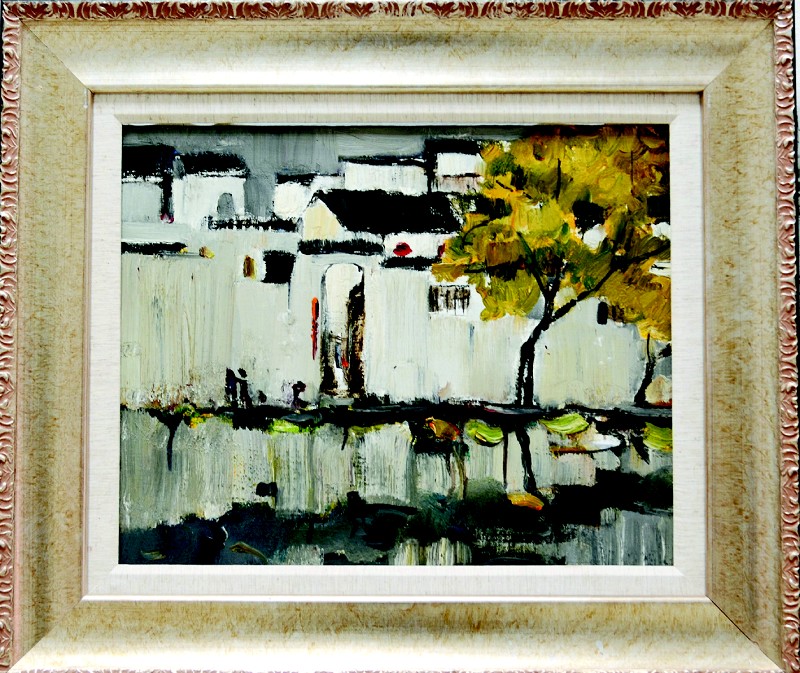

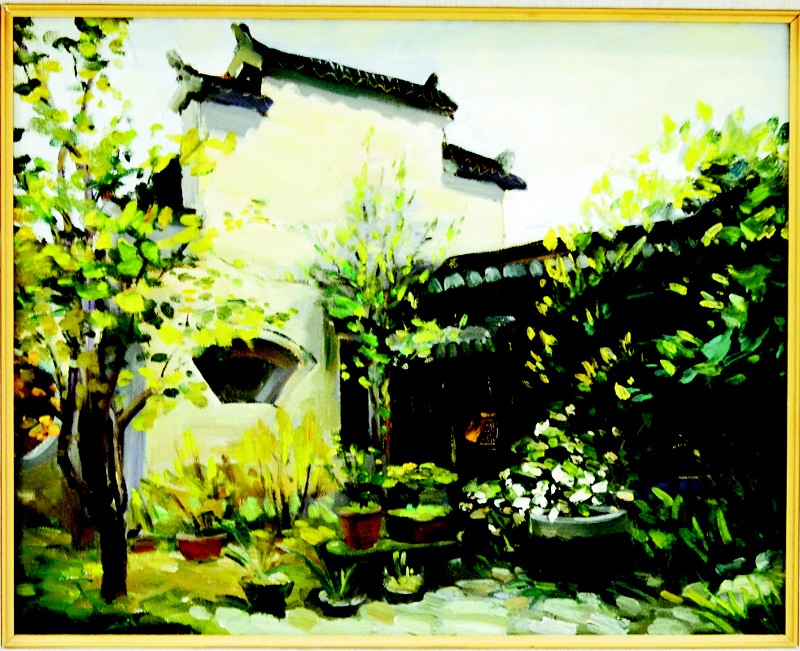

(接149期三版) 记:您的很多作品给我们留下很深印象,比如说,看了《镜像》就想到了张爱玲,见到《妆》就想到了华丽的化装舞会……您能说一说您的艺术构想吗? 杨:我觉得艺术作品必须要给观众留下想象空间,观众欣赏的过程就是再创作的过程,你不能把话都“说”完了。你只要给一个头就对了,剩下的就看观众了。就像我早些年就是打基础,就会画得很写实。你看那张《凝》还有《昙花》,它们实物就是那样,我就对着实物画下来就行了,给受众的想象空间就很少。我觉得艺术最好的一个方面就是,它能带动我们去思考——这就是艺术的再创造。 记:您的作品充满了一种新鲜感、活力感,我们很好奇您的创作灵感来自于哪里?是不是您所追求的“真善美”就是这么一种很清新的感觉? 杨:我觉得做艺术的人,首先得保持一种纯真,要有童心。再一个是我自己很喜欢画画,我很小的时候就选择了这么一种生活方式。尽管过程非常艰难,但因为我是真的热爱它,所以就一直坚强乐观地去面对。做艺术的要尽可能不要去重复别人,也尽可能不要去重复自己。今天做过的事,明天就不要去重复它,要创新。今天的展览之所以呈现出这种很多样的形式,是因为我觉得这才是真实的我。我还在探索的过程中,我不觉得我把状态定下来才能给大家一个交代,可以在“找”的这个过程中让大家了解我,其实我是从多方面去努力探索的。 记:我们看到有这么一副书法赠言“褪尽浮美皆归于寂,此为美之大道也”,这种“寂”是不是就是您说的“真实的自己”? 杨:他这话其实说的是习画者的一种境界问题。他觉得在我的那副《寂》里面能找到中国的人文精神。这和他内心是相吻合的,我和他在这一方面是有共鸣的。“浮美”就是说,表面的美并不是真正的美。这就是我之前所说的,如果大家期望这次的美术展是一次愉悦大家的视觉盛宴的话,那么我可能会让大家失望了。有些东西是需要你静静地思考了以后,才能够“褪尽浮美”得到的,表面的东西只是暂时的,所以人的眼光要长远,这讲究的是画家内心宁静的一种追求。有一句话叫“大美无言”,说的就是这种境界。 记:您说《寂》里面表现的是一种中国式的人文精神,大美是无言的,那么这种“大美”是一种怎样的精神世界? 杨:这幅画里面我追求的是一种仕人的追求,是一种清高的孤傲——不去迎合大众,更注重内心的精神追求。庄子美学的最高境界就是自由,精神的自由,我希望画出一种风骨。油画虽然是西方的,但我们不能简单地拿来,我们可以用西方的材质来表现中国的人文精神。 中国传统文化讲究的是天人合一的境界,从宇宙俯视的角度看人,人其实是非常渺小的。我们看中国古代的山水画就可以发现,很多时候人其实只用了一个点来表现。我画自然风景比较多,我觉得自然能够让我的身心更加融入,人应该学会和自然和谐相处,就像我的油画《上帝的蛋糕》,表现的就是这种人与自然的关系。 记:在您的简介里,我们看到您一直牢记导师说的“学技容易学艺难”,那么您怎么理解这句话的?您以后会怎么协调学技与学艺这两者之间的关系? 杨:导师郭北平先生“得技者易,得艺者难”的警语时回耳畔,虽当前尚不能达“大音希声”之妙韵、“大象无形”之境界,然习得先仕“大巧若拙”之慧质仍为当前之要务。习画当先修品,路漫漫自当上下求索,心怀宽阔。我觉得画画的初期更加注重的应该是技术——我要是能把画画像了,那我就是一个好画者,这是初学者的一个目标。技术只要踏踏实实去学就能达到,但是要成为一个艺术家,就得需要更长的时间。艺术就是内修外炼,有些人可能一辈子都不能给自己定位。 记:您说到了“定位”,那您可以谈谈您对自己今后的艺术创作怎么去“定位”?或者说您以后在艺术创作上的方向是什么? 杨:我用禅宗的道理来回答吧!第一个层面是“看山是山,看水是水”,这是初学者要达到的层次;第二个层面是“看山不是山,看水不是水”;再高一个层面是“看山还是山,看水还是水”,只是此山此水非彼山彼水。我觉得我已经达到第二种程度了,我现在正在往第三层转。我可能会先走一个意象油画的路线,写实的路子是不会再走了。等我真正有造诣的时候,我就可以自豪地称自己为画家了,目前我只能说自己是一个绘画爱好者。我知道我未来的路还很漫长,但我不会急于求成,一切都要讲究水到渠成,顺其自然。 记:是的,正如您所追求的精神境界一样,您和您的作品给我们的感觉都十分宁静自然。您所说的 “精神内涵”、“内修外炼”、“天人合一”还有“三种境界”都让我们受益匪浅,谢谢您!在这里,我们也真心祝愿您在今后的创作中达到自己的理想精神境界! 杨:我也谢谢你们!你们的理解和支持是鼓励我创作的动力。 后记:著名策展人、艺术批评家管郁达先生这样评价杨静老师的作品:杨静的绘画徘徊在“传统”与“现代”、“古典”与“表现”、“自我”与“共性”之间,她的作品追求品味、品格和气韵,具有一种唯美的古典气质,同时又具有鲜活的时代气息。艺术家对意象性语言的研究,使其能够在画面上更自然畅快地传达自身真实的生存体悟,但艺术家最终所渴求的是绘画自身特质即,绘画性与纯粹性的充分实现。这是一个很高的报负,也是一个需要不断积累、探索的过程。艺术创作如同“十月怀胎”,只是从孕育到出生不仅仅只付出身体的辛劳,思想和精神的锻造才是刚需,否则灵魂不附皮囊焉存。艺术的价值,正如杨静说“不奢望您能用心观赏完每一幅作品并产生共鸣,观后之余如能引发您的某些思索或追问,这应该是此次展览最大的价值与意义。”艺术系教师杨静油画作品选登