大众阅读碎片化不利于积累

文章字数:1,601

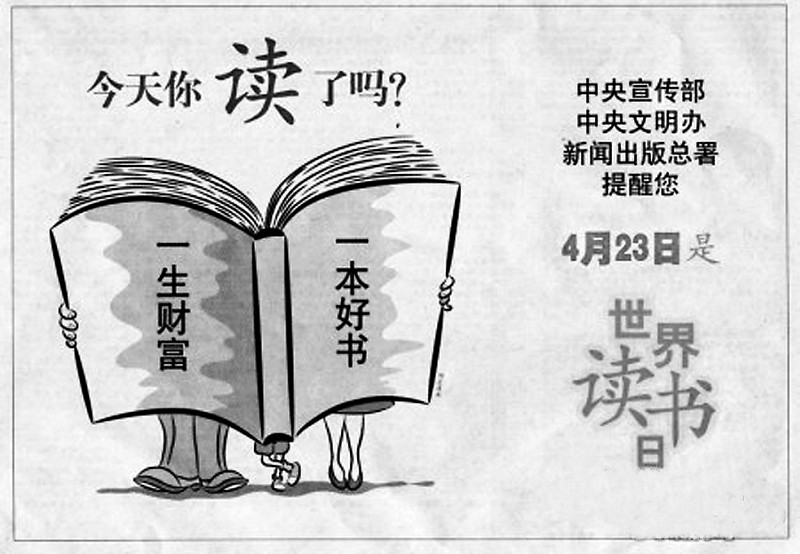

编者按:随着生活节奏的加快,人类读书时间呈现整体性下滑趋势,为了鼓励人们多读书,联合国教科文组织(UNESCO)自1995年起,把每年的4月23日定为 “世界读书日”(WorldBook&CopyrightDay也称“世界图书与版权日”),希望借着这个重要的日子,向大众,尤其是年青人和儿童推广阅读和写作,以及宣扬跟阅读关系密切的版权意识。读书,让我们的世界更丰盛;读书,让我们获取信息、知识和力量;读书,也可以让我们拥有幸福感。然而,人们似乎正在远离书籍,或者确切地说是在远离传统的阅读方式,网络阅读、碎片阅读等方式逐渐成为阅读宠儿。作为高校,是书籍和知识的集散地,是青年人成长成才的摇篮,在第17个世界读书日来临之际,记住“世界读书日”,培养良好的阅读习惯对我们显得尤为重要。 “许多人对历史的了解,并非来自史书。他们从电视剧、网络小说、微博等看到一些有关历史的零碎片段,然后整合起来,形成一段历史知识。”上海大学历史学教授赵剑敏的一番话反映的是时下都市人的阅读现状:大众阅读已呈现越来越碎片化的趋势。 都市人阅读过于零散 碎片化阅读,是指读者通过手机、电子书、网络等进行的不完整的、断断续续的阅读模式。从事金融行业的张先生告诉笔者,自己每天的阅读量不少,最起码也有五六万字。可这五六万字都是分散在图书、网络和报刊里,零零碎碎的不成系统。每天起床后,习惯边吃早餐边读手机报,在拥挤的地铁里浏览手机新闻。刚在办 公桌前坐下,就打开电脑,挂上 QQ、MSN和微博,开始跟朋友交流最新消息,或是登陆各大网站、论坛看新闻,参与热点话题讨论。而网络流行的悬疑、穿越小说是他的最爱,电子书和微博成了休息时的消遣。睡觉前,他还会抽空刷刷微博,翻几页电子书。事实上,如今许多人都和这位张先生一样,每天进行着碎片化的阅读。 信息整合可方便读者 上海大学历史学教授赵剑敏表示,大众阅读碎片化是社会快速发展的必然结果,“现代生活的快节奏让人们几乎没有时间坐下来静静地阅读一本名著,大家只能抽零碎时间进行阅读,而这必然导致阅读变得零散。”其实,大众阅读碎片化的萌芽早已有之。早先的 《读者文摘》、《报刊文摘》等文摘类报刊的兴起,就预示了社会阅读碎片化的到来。如今,快节奏的生活让人们不得不把阅读时间打碎,而网络又为读者提供了碎片化阅读的平台,于是,碎片化阅读顺理成章地进入了人们的生活。 有专家指出,碎片化阅读之所以被越来越多的人接受,是因为它为读者和媒体带来便利。对媒体等信息传播者而言,碎片化阅读有利于传播信息——媒体可以打破信息的原有结构,而将其化成一个个知识点以方便读者;同时也可以对各类信息进行组合,给不同需求者提供不同的阅读快餐。不可否认,碎片化阅读比传统阅读更符合现代人快节奏的生活方式,更能满足当代人的阅读需求。 碎片化阅读有利有弊 “碎片化阅读有利于知识普及。”赵剑敏教授认为,“媒体把各类知识的精髓、要点挑出来,直接呈现给读者,省去读者自己寻找的时间,不仅读者感到方便,也有利于知识的传播。”这些“碎片”包罗万象,从天文地理到娱乐八卦,甚至许多冷门生僻的知识,都在“碎片”中呈现出来,丰富多样的内容能让读者在短时间内浏览大量信息。我们看半小时的微博,可能会了解数十种的不同知识,足不出户可知天下事。层出不穷的信息和随时随地皆可阅读的特性,是碎片化阅读的优点。 但同时,碎片化阅读也使读者在阅读时太过随意,而渐渐忽视了阅读的连贯性和严谨性。在零敲碎打的阅读过程中,读者往往缺乏思考,有的信息过目即忘,不利于知识的积累和传承。有学者提出,因为信息来得更容易,所以读者不会珍惜。过去,为了获得知识,需要翻阅大量资料,而这些翻阅和查找的过程正是扩宽知识面、加深印象、传承知识的过程。但如今,这样的过程已经难以实现了。传统书刊本身具有一定的逻辑性,而碎片化阅读是杂乱无序的,读者需要自己加以整合,把信息提升为知识。否则,虽然阅读了几万字,但获取的可能仅仅是信息,而很难说是有营养的知识。(摘自《西安晚报》3月25日15版)