第四版内容

文章字数:4,075

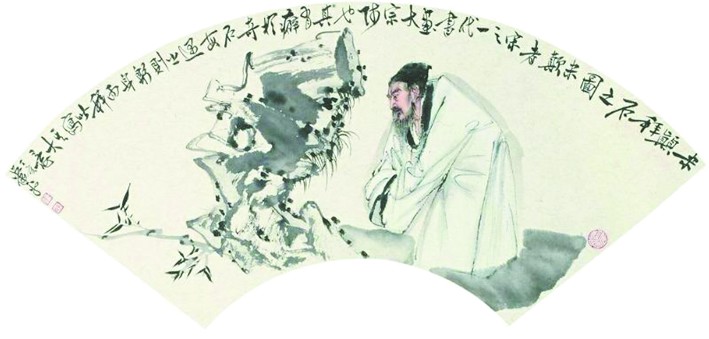

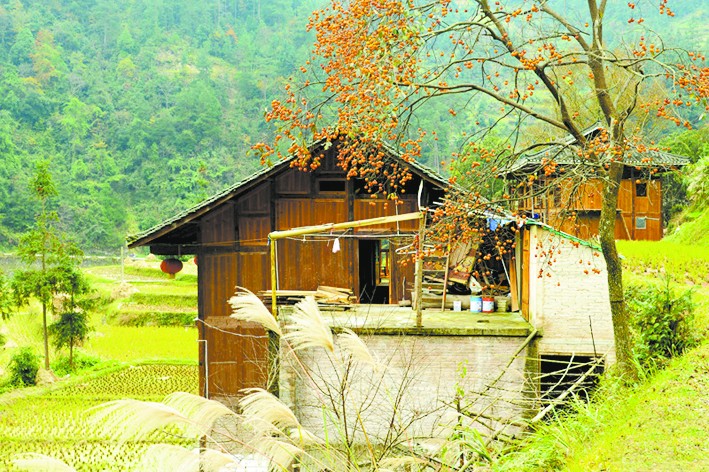

告 折 竹 者 ★李中合 楼前之竹,何人折之?何人如此之龌龊也? 竹也者,虽粗服乱头,不修边幅。然其内美,实难掩之。其根,其心,其骨,其节,其枝,其叶,信可比人,无一处不可不学。故古人宁可三月无肉,不可一日无竹。尔知之乎?尔父母知之乎?知之者得无愧乎?赧乎?纵然不知,长于阶下不占尔地,绽放绿叶不饮尔水,于尔何害?于尔何碍?何得生害人之心而痛下此手负恶名者也? 丙戊以来,五经春秋,余植之,护之,浇之,灌之,怜惜如小儿。实望其速成而共享之。然多遭不幸,屡长屡折,屡折屡长,至今犹高不过人,横不盈尺。何其不易也!又何其受害之深也!设若尔便是竹,撕尔耳,断尔手,可乎?忍乎?尔有说乎?尔不祸竹,犹人不祸尔之理一也!此乃斯文之地,反生害物之人,不亦怪乎! 折已折矣,怨亦无益。不晓事者,恕其无知,晓而祸之,甚不可宥也!为大人者当深知也!(作者系艺术系教授) 爱竹随想 ★韩景波 有西安文友来我家游玩,被我家院后一派绿竹震撼,为我家处在这竹林深处的美妙感动,当下有句“山远有闲心,竹青人家妙”,说我,十年八年不见,“闲心”竟然养人,非但不见丁点变老,反而如竹总是常绿着永葆青春气息。听这话多了,我也自以为是。这,也许是我爱竹的原因吧? 三十多年前少不更事,读了 《红楼梦》,竟被林黛玉住所竹子那“凤尾森森,龙吟细细”的情景所迷,当下就从别处移来一窝两竹,栽在院后一片闲地里。“斑竹一枝千滴泪”,是湘竹,活了,数年间竟成一大片,至现在长满院后一沟,以及沟两边的漫山遍野,密密麻麻千万杆。风过处,一竹鸣响,众竹皆应,清爽的簌簌声重重叠叠,如诉如泣,仿佛神秘悠远的江南丝竹,裹着万般柔情在空中回旋上升。如是乐音,人类乐器无法模仿。晨露从叶间跌落,似絮语,似吟诗。置身于竹的怀抱仿佛置身于诗的意境。最美那月夜步走在竹林间,竹子枝叶扶苏婆娑。月光似水,叶影似鱼,人也是一尾鱼儿,沿着印满青苔小径,管自游向竹海深处……好一个闲心品静的时候、闲心品静的地方啊! 随年龄渐增,人生渐有沧桑时,我爱绿竹更多的是爱它超乎其类鲜为人知的那些特点。竹,自破土而出,笋尖如箭,笔直挺拔,一直向上。到一定高度,脱皮、长枝,发叶。当年如何情状,一次成型,永远如斯。竹生于母竹,超乎母体,后来居上,一代更比一代强。竹,与松、梅为伍,为“岁寒三友”,但松为针叶且含油质,蜡汁御寒。梅虽冒寒发花,然花瓣肥厚仍有蜡汁外涂以防寒。而竹,叶薄如纸,清瘦淡雅,不施油脂,不涂蜡汁,傲霜斗雪,全凭一身瘦骨,只此一点,高出松梅一筹,不由人不敬啊! 不趋炎附势,刚直、倔强,坚持始终,这是竹的品质。难怪自古就有许多先贤独爱竹。说到这些,就会想起苏东坡,想起郑板桥,想起这些史上爱竹,并和竹子一样“节节分明,挺拔直出,宁折不弯”,总能让人肃然起敬的人物。因政见不和,苏东坡遭一贬再贬,直至琼州荒蛮之地。但这不幸却成就了他千古文学事,位于唐宋散文八大家之列,树起了中国文学史上一座不撼的丰碑。“大江歌壮志,高阁饮长江”千古风流人物几多,而读他的散文,读他的词,任谁不豪气勃发?他能如是,一定是由竹有悟了人生许多?你看他爱竹竟到“宁可食无肉,不可居无竹”的境地。说到郑板桥,人们都知“难得糊涂”一句话为他说的名言。其实他千古留名确是与竹有关。他原是一位有远大政治理想和远大抱负的学士,博闻多才,惟因不愿逢迎讨好,不愿随波逐流,灾荒年又为民请命,力争赈济,并在潍县开仓捐廉,救济灾民,被诬陷罢职。愤懑生疾,茶饭不思。就是这时,他见窗外竹在疾风中依旧枝节坚劲,不屈不挠,不禁触动创作灵感,挥毫便是一副清雅亮节的《风竹图》,画成挂于房中,每每自赏不禁。从此他更爱竹,并爱画竹,以至于成为史上画竹的一代名家。说来也怪,因为他爱竹,画竹,咏竹,先前的那些肝气郁结,消化不良等病症全没了。“千磨万击还坚韧,任尔东南西北风”,他亦如竹样,一生虽清贫,却活得诗意,活得洒脱啊!这,不能不说是因他藉竹而外化其人格,由竹有悟,使其情怀高尚的缘由了。 这个周末回家,正是寒冬时节,经霜雪,万物凋零,满眼萧索,惟我家有竹相陪,翠绿一派若春夏依然,不禁高兴,挥笔就有了这些爱竹之说。朋友的“山远有闲心”,这“闲心”不仅“悠闲”,当更多应像竹一样圣洁无污。这里,也但愿我能像竹,追求做人的正直有为,一道走来,“荣辱成败都是歌”,不屈不挠中,也能走得诗意洒脱……(作者系洛南三要中学教师) 寻回淡忘了的乡村往事 ★何金铭 接到田家声的电话,说他写有一本书,已经寄我,问我是否收到,我说还未收到。他说,收到时请告诉他,请提意见。 田家声是商洛有影响的文化人,爱读书,爱写作,写过很多以商洛乡风民俗为内容的文章。我看过他一本书,感觉很有意思。我虽然祖籍商洛,他所写的商洛故事,许多我都闻所未闻。这回的这本书,他又写了些什么呢?应该同样有趣吧? 田家声的书叫做《乡村纪事》。我粗粗翻阅一过,果然不出所料,这又是一本有趣的书。 说“有趣”,首先因为他写了许多有趣的乡村故事。譬如《化肥》一文,说的是半个世纪前,国产化肥很少,日本尿素很受欢迎。那玩意,白白的颜色,圆圆的颗粒,人称“蚂蚁蛋”。乡村人除了看中它的肥效外,还看中了它那件外套:化纤袋子,那时候穿衣服要用布票,布票不够用,就用那尿素袋子做件衣服穿。于是流行一段顺口溜“远看忽拉忽拉颤,近观是日本产,前边是尿素,后边是含氮百分之四十三”。这段往事不只发生在陕西商洛,也发生在河南信阳。一九七二年,我在潢川县五七干校养猪,我妻子被派到农村去参加整党工作,就看见过农民穿着这样的尿素袋子做的衣服。也有顺口溜说“前边是尿素,后边是日本”。差不多。 田家声在这篇小文的最后发了几句感慨,他说:“世事沧桑,往事如烟。如今商店里尿素堆积如山,不是日本造,尽是国产。尿素袋子做衣裤的时代也早已一去不复返了。”说得没错,短缺时代已经过去。时下各种物质都很丰足。只是还须进行深层次改革,逐步缩小贫富差距。 改变还发生在人们意想不到的细微末节上。譬如《狗舔婴儿便》。田家声写道:“记得先前,无论谁家炕上婴儿拉了大便,做母亲的总是支使大点的孩子出门叫狗。于是孩子便习惯地跑出家门,站在巷口拉大嗓门喊‘哟哟,哟-哟’,一时三刻,便有一只黄狗或白狗闻声跑到这家,前腿并拢,后腿猛蹬,忽地蹦上炕头,伸出扁平的长舌,香香地舔婴儿尿布或炕席上的大便,舔净了又将嘴移在婴儿屁股上左舔右舔,才满足地哼唧着摇头摆尾离去。” 这情景可真叫有趣!六十岁以上的人可能见过,也已淡忘。“八零后”、“九零后”听来,难以相信,只当作天方夜谭。问题是,先前的许多乡村,叫做“一穷二白”,既缺钱,又缺水。这也是从实际出发,逼出来的一个办法。现如今,绝大多数乡村已经基本上解决了温饱问题,不少地方又通了自来水,这种有点匪夷所思的事情也就自然而然地走进了历史。 也有许多事无须改变。或者说,只须在新的条件下更上一层楼便好。譬如《南瓜花》一文所写。那南瓜花,“初夏开放,金灿灿,黄澄澄,惹人爱怜。……母亲摘一捧‘荒花’(不结南瓜的花,也称雄花),拣一朵开得正艳的别在头上,人也立马俊俏了许多。那时母亲年轻,爱美呢!母亲将南瓜花拿回家,和了面粉摊煎饼吃。那油香油香的透一股自然之美的煎饼吃罢,只觉得口齿留香,余味无穷。于是再去瓜园,非要缠着母亲再摘些南瓜花摊煎饼吃。可惜荒花折完了,剩下的只是衍生了南瓜的残花。母亲说,想吃南瓜花煎饼,只有等来年。于是心存万般念想苦盼着,单等来年子规声声里,南瓜花儿开。” 这个小故事里的南瓜花美,母亲爱美,南瓜花煎饼香美,构成一幅淡雅多趣的田园风情画。 田家声肚子里有很多故事。我曾经在乡村生活过一段时间,我喜欢他的乡村故事。不能小看故事。故事里有文化,有历史。虽说现如今的情况发生了很大变化,但是,有趣的东西是不应该被遗忘的,能够在新的条件下再生的还应该让它存在与发展。毕竟我们是从过去走过来的,我们的后代还要从我们这里走向未来,这是一个美好的过程。发展是从继承开始的。没有上一个脚印,就没有后一个脚印。 (作者系三秦文化研究会会长、陕西省委原秘书长) 刘宇昭诗二首 秋 菊 满山野菊互挣扎, 显出百态送秋下。 不知何时落白霜, 花却低头不言发。 立 冬 立冬节至秋已尽, 晨露侵迹畏寒风。 落叶枯黄铺满地, 残花淡白掉泥中。(作者系艺术系2012级学生) 席 匠 ★田家声 芦席在乡村用途广泛。铺在炕上称炕席,用来晾晒粮食称晒席。除此,还有别的用场,比如搭顶棚,小房的上空以苇杆横七竖八十字交叉地绑了骨架,将一张张的席子铺在上边,就成了既美观大方又经久耐用的顶棚。乡村人过红白大事,桌椅板凳不够用,随便从门背后扯几张芦席,或从邻居家再借得十数八张,于场院铺了,供客人席地而坐,于是乡村人把行门入户叫坐席,这种习俗和称谓由来已久。 小村滨临丹江,江堤里外尽长芦苇。深秋时节,芦苇在瑟瑟秋风中枯萎,摇曳。这当儿,村人们一齐出动,用镰刀割了芦苇,打成小捆,扛回家,靠在自家院子山墙边。冬闲时,请来席匠打席。打席的手续繁多,先要用专门的破眉刀把苇子破成一二寸宽的细眉,把破好的苇眉放在场院里用碌碡来回碾,使其变得柔软,然后开始打席。打席者蹴在场院里,脚下踩了横竖排好的席眉,使出巧手麻利地编织。但见席眉上下飞舞,让旁观者眼花瞭乱。耳畔闻了悉悉窣窣,那声音犹如蚕食桑叶。席匠每编一会儿,用铁拨子把席眉往紧的拨。好编手一天编一张芦席不在话下。席有四六的,七五的,要编多大的席,全凭主家说了算。 在乡村,除过用户偶尔请席匠上门打席之外,也有打席的专业户,一年四季靠打席谋生。逢了集日,他们把打下的芦席卷成捆,扛到集市出售。记得我们村是有名的席匠村,几乎家家户户都出席匠。我的四叔是远近驰名的打席高手。他打的席眉细,紧匝,席纹漂亮。集日变卖时往往半路上就被买家抓破手背抢空,且价格也高出市场三五元。 先前,席匠打席是为了糊口。现今乡村人日子富了,更重要的是芦席的用途不再那么重要了。晒粮食有了宽幅彩条塑布,搭顶棚用上了豪华的PC板,炕席已被席梦思替代。于是乎曾经吃香一时的席匠这个职业早已从乡村消失了。真可谓世事变迁,今非昔比啊!(作者系陕西作家协会会员)