清代洛南作家薛宁廷的诗文创作

文章字数:1,415

随着地域文化研究的深入开展,地域文献的搜集与整理,已经成为各地文化部门的工作重点。商洛地处僻陋,历史上文化不发达,留存下来的文化典籍数量甚少。除了各县古方志之外,诗文集等著作极为罕见。近年新编地方志虽有所载录,然或内容不全,或存佚不详,尚不能满足全面研究商洛历史文化的需要。如清代洛南作家薛宁廷的《洛间山人诗抄》十二卷、《洛间山人文抄》二卷,分别收录诗歌800余首,古文近80篇,是目前已知存世作品最多的商洛古代作家,但相关商洛历史文化研究的著作,皆未提及其人其书,不能不说是一个极大的遗憾。

笔者最初了解薛宁廷,是阅读徐世昌纂辑的清诗总集簃《晚晴诗汇》,此书卷八十八收录了十一首薛宁廷的诗歌作品,诗前还有作者的小传:“薛宁廷,字补山,洛南人。乾隆丁丑进士,改庶吉士,授编修。有《洛间山人诗》。”由于笔者参与了《陕西古代文献集成》的整理工作,且正在普查商洛地区的历史文献,故而初见此人之诗,以为是仅存的遗珠,匆忙全文抄录,并逐首赏析,视为至宝。此时由于对薛簃宁廷知之甚少,据《晚晴诗汇》所选的诗歌,或写景,或纪事,或抒情,只能隐约地感受到薛氏不甚得志。

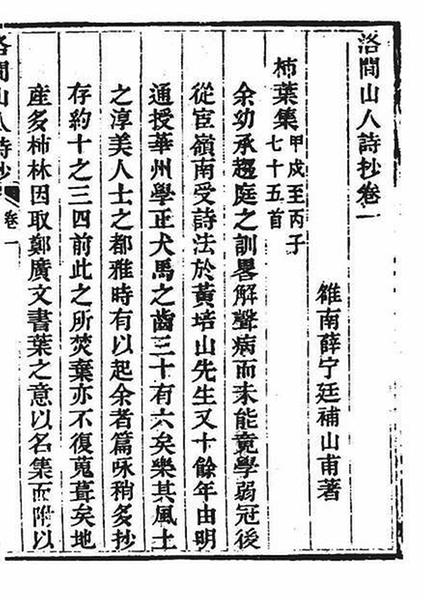

一次偶然的机会,我在北京国家图书馆发现了清嘉庆庚午年(1810年)山东乐陵人王所擢刊刻的《洛间山人诗抄》。《诗抄》共有十二卷,收录了薛宁廷各个时期自选自编的诗歌,每个时期都有一个名称,共有十一个:《柿叶集》《虱间集》《初游集》《涉江集》《亦雒集》《芥舟集》《返币集(上下)》《御板舆集》《望楚集》《金抳集》《邺台集》。每集收诗多则百余首,少则数十首,总计有806首。集前冠以小序,述其写诗时的情状,对了解薛氏的生平,甚有助益。作品数量多了,内容自然更其丰富,诗体兼有古今。而与一般诗人相比,薛氏似乎擅长撰写篇幅较长的古体诗。诗的语言很平实,不太用典,也不见僻字,读来很是顺畅。

《诗抄》之后,还附录了两卷《洛间山人文抄》。与《诗抄》按照时间顺序编排不同,《文抄》是按照文体排纂的,先后是论、说、记、序、传、墓志、行状、哀辞、祭文等。有些文末有周书昌、蒋心余、王聿堂等人的点评,评价较高,甚至将其与韩愈相比。但这也不是完全没有道理,《文抄》首篇《道学论》,与韩愈《原道》就密切关联,而文中墓志、传记数量较多,也与韩愈相类。其中有多篇书院记,以及《胶西书院条规》等,是了解清代中期书院教学的珍贵史料。

薛宁廷的诗文中,有不少与商洛相关的内容。从《洛南县重修学宫碑记》《商州二主事小传》中,可以看出他对商洛的人、事具有深厚的感情。在一些其他的诗文中,还回忆了在洛南生活时的情景。

因为目前尚未发现薛宁廷的传记或墓志,对他的生平,只能从诗文作品中爬梳整理:薛宁廷康熙五十六年(1718年)生于洛南,因父亲外出做官,遂随父迁徙。初至岭南,三十四岁时,因父亲遭到贬官,迁至山东乐陵。三十六岁中举,四十岁中进士。六年后,因故解职,遂返乐陵,以讲学为业,卒于乾隆甲辰年(1784年)前后。他曾在陕西、江苏等地任职或讲学,与当时的诗坛领袖袁子才、蒋心余有较多交往。蒋心余与他私交甚笃,不但有诗词唱和,还给他选诗、评文。可见,薛宁廷的诗文创作,是得到了当时文学界 的认可的。

拉杂写下以上浅陋的文字,主要是为了证实薛宁廷在 清代商洛籍作家中,是作品较多、成就较高的一位,以待有心有力者去做更为深入的研究。我们希望能够借助当代社会重视传统文化的东风,利用各种研究手段,将所有尘埃一一拂去,让曾经的荣耀重现光辉,让这些光辉给商洛带来全新的形象。