观莫扎特的精神境界

文章字数:1,320

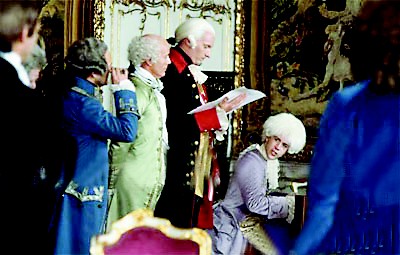

上帝赐给天才非凡的才智,同时也把诸多困难加诸于他们的身上。正如庸才们只能永远地活在天才的光环之下,却可以联合起来对天才们加以围攻和绞杀。基督认为,上帝面前人人平等……——题记 曾获8项奥斯卡奖,由捷克著名导演米洛斯·福尔曼执导的《莫扎特传》,用半虚构的方式叙述了莫扎特与意大利作曲家安东尼奥·萨利埃雷之间的矛盾和冲突。虽然影片长达三个多小时,但整个观影过程却不觉冗长,情节紧凑有致,引人入胜。观后最具震撼人心的就是藏在这场天才与平庸斗争背后,蕴藏在那些绝世音乐底层的音乐精神,这是莫扎特对生命、对艺术、对生活至真、至善、至美的精神境界。这是一部内容通俗,主题严肃的悲剧影片,莫扎特与萨利埃雷的斗争,其实是艺术上的创新与庸才的模仿,生活上天真的完美与人性的丑恶,天才与庸才精神境界斗争的悲剧。 1782年,年仅26岁的莫扎特来到维也纳,其绝世才华立即倾倒了整个奥地利宫廷,同时也引起了宫廷首席乐师萨利埃雷的嫉妒。萨利埃雷为人自负,自诩为维也纳音乐界第一人。莫扎特的才华既令他惊叹,也使他陷入深深的绝望之中。心胸狭窄的萨利埃雷由嫉转恨,决心不惜一切代价毁灭掉这个强大而可怕的“对手”。莫扎特的父亲突然去世,这使莫扎特悲痛万分,精神上受到很大刺激,身体一落千丈。萨利埃雷知道自己的机会终于来了,他戴上莫扎特父亲生前用过的假面道具,敲开莫扎特的家门,要他谱写一篇《安魂曲》。莫扎特在恐惧和疾病的双重折磨下夜以继日地工作。《安魂曲》写成了,他自己也终于油枯灯尽,气绝身亡,死时年仅35岁。萨利埃雷的阴谋得逞之后,自感莫扎特的冤魂日夜索命不休,最后精神失常,被送进疯人院。时光流逝,曾经炫赫一时的萨利埃雷渐渐被人遗忘,莫扎特的作品却传唱不衰。 莫扎特是个有悖常规、飞扬跋扈、放浪形骸、不可一世的音乐天才。比如在他六岁时演奏完毕后扑向公主的怀里高喊:请你嫁给我吧!莫扎特可以在萨尔兹堡大主教的宴会上,忘记自己指挥的任务,与房东的女儿在房间里打情骂俏;内务总管告诉莫扎特,维也纳并不是只有他一个音乐师,莫扎特立即仰起高昂的头颅,“但我是最好的!”他的这种看似单纯、幼稚的外在行为,正是莫扎特音乐精神、人生境界的外化。电影中莫扎特的那些美妙与感人的音乐几乎贯穿影片的每一秒钟,轻灵悠扬的《小夜曲》,肃穆大气的《安魂曲》,大胆华丽的《费加罗的婚礼》等等,对于不懂歌剧的观众也是极享受的视听盛宴。 莫扎特和他的那些音乐,和他那看似“古怪”的行为语言,都有跨越时空的空灵之感,纯洁得让人想起《霸王别姬》里的程蝶衣。他看不得一眼世俗,沾染上一点世俗的尘埃便有毁灭人生之感,对自己责备不已。他们对世界存有无疆的大爱,抱着完美主义的理想,去撞击人性的弱点,去扫除现实世界的尘埃。然而,现实世界是纷杂的,人性的假恶丑总是存在的。当尘埃掉在他纯美的心灵世界时,他便只有用满腔热血去抗争,玉石俱焚,这也许是对天才莫扎特悲剧最好的诠释。 通往艺术之门的最高境界是相通的,不论是莫扎特,还是我们熟知的其他大家,他们的精神世界本真的东西都是类似的。莫扎特的天籁之音,点亮了艺术道路上的一盏心灯。他的音乐,是上帝赋予他的天分,更是他精神世界里求真、求善、求美的外化。 原载于 《商洛学院》2008年9月15日第90期第3版