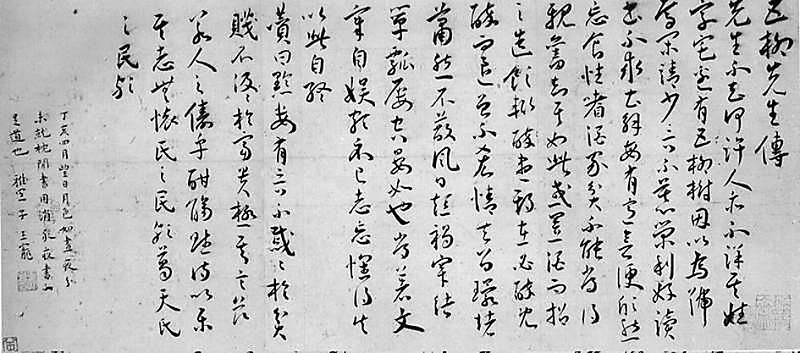

《五柳先生传》人物原型臆说

文章字数:1,884

陶渊明《五柳先生传》,沈约《宋书·隐逸传》、萧统《陶渊明传》皆称:“(渊明)尝著《五柳先生传》以自况……时人谓之实录。”此后,学者多承此立说,以为自传之文。然余近日重读《汉书·扬雄传》,见其中所载扬雄事迹,与此传颇多契合。 二传内容相同、相近或要旨相合者,共有五处:(一)《五柳先生传》:“闲静少言,不慕荣利。”《扬雄传》:“口吃不能剧谈,默而好深湛之思。清静亡为,少嗜欲。……不修廉隅,以徼名当世。……非其意,虽富贵不事也……恬于势力乃如是。”此处二传内容要旨相合。《五柳先生传》“闲静”,与《扬雄传》“清静亡为”相应;“少言”与“口吃不能剧谈,默而好深湛之思”相应;“不慕荣利”,与“少嗜欲。……不修廉隅,以徼名当世”等文字意思相同,不过陶文较为简括。(二)《五柳先生传》:“好读书,不求甚解。每有会意,便欣然忘食。”《扬雄传》:“少而好学,不为章句,训诂通而已,博览无所不见。”此处陶文数句,陶集注释者往往与魏晋玄学之风相联系。袁行霈先生论证最为详尽:“意谓虽然好读书,但不作繁琐之训诂,所喜乃在会通书中旨略也。此与汉儒章句之学大异其趣,而符合魏晋玄学家之风气。……汤用彤《魏晋玄学论稿·言意之辨》:‘汉代经学依于文句,故朴实朔说理,而不免拘泥。魏世以后,学尚玄远,虽颇乖于圣道,而因主得意,思想言论乃较为自由。汉人所习曰章句,魏晋所尚者曰通。章句多随文饰说,通者会通其意而不以辞害意。’”但袁、汤二先生忽略了一点,即汉代经学分为今学和古学,今学重章句,古学尚博通,“魏晋所尚者曰通”,正是踵武汉代经古学的学术风尚。而扬雄生当古学初兴的西汉末年,治学正是 “不为章句,训诂通而已”,与《五柳先生传》此数句正好相合。(三)《五柳先生传》:“性嗜酒,家贫不能常得,亲旧知其如此,或置酒而招之。”《扬雄传》:“家素贫嗜酒,人希至其门。时有好事者,载酒肴从游学。”二传此数句皆有“家贫”、“嗜酒”、他人送酒,文意相当,句式也相近。(四)《五柳先生传》:“环堵萧然,不避风日,短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。”《汉书·扬雄传》:“家产不过十金,乏无儋石之储,晏如也。”二传此数句文意相同,句式也一致。(五)《五柳先生传》:“黔娄之妻有言;不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”《扬雄传》:“不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱。”二传同引《列女传》之文,仅顺序有别。 据此,我们可以发现,《五柳先生传》和《扬雄传》在内容和文字上都有承继的痕迹。这些有承继关系的文字,占《五柳先生传》的一半文字,而且是文章的核心内容。所以,《五柳先生传》取材于《扬雄传》的可能很大,扬雄或许就是《五柳先生传》的人物原型。 如果此说成立,那么一些与《五柳先生传》有关的学术争论就能获得更为有力的佐证。 首先,可以破解前人对《五柳先生传》作者的怀疑。张廷玉曾说:“余二十余岁时读陶渊明 《五柳先生传》,以为此后人代作,非先生手笔也,盖篇中‘不慕荣利’‘忘怀得失’‘不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵’诸语大有痕迹,恐天怀旷逸者不为此等语也。”(《澄怀园语》卷一)虽袁行霈先生认为:“渊明篇中自述情怀屡屡可见,如‘少无适俗韵’、‘屡空常晏如’,岂可谓后人代作耶?”但偶一流露尚属自然,全篇自我标榜,则未免矫情,袁说不足以让张廷玉们信服。此外,《五柳先生传》中有“忘怀得失,以此终老”一语,也让人颇生疑窦。终者,死也。《礼记·檀弓》上:“子张病,召申详而语之曰:‘君子曰终,小人曰死,吾今日其庶几乎?”故此语应用于评价故去之人,生者自传,恐怕要避讳此类用语。如不以《五柳先生传》为自传,而以五柳先生另有人物原型,此类疑问即可涣然冰释。 其次,对判断《五柳先生传》的作年大有裨益。《五柳先生传》作年有三说:(一)六十四岁作。理由是:“细审文章意趣,颇为老成,五柳先生之形象亦不类青年。……(渊明)六十四岁前后与友人交往较多其狷介之情益发突出,姑系于此年下。”(袁行霈)(二)五十六岁作。理由是:“陶之无酒可饮,乃五十一至五十七岁时事。”(逯钦立)(三)为二十八岁作。依据是萧统《陶渊明传》的叙述次序。前二说都是将此文作为自传,进而据此系年。如不视为自传,前二说便不能成立,萧统《陶渊明传》当然也比猜测之词可靠得多。 所以,比较合理的推断是:陶渊明二十八岁左右时读《汉书·扬雄传》,受扬雄的事迹所感染,遂以此为素材,加上个人的人生志趣,创作了《五柳先生传》。而这个年龄正是一个人人生方向、个人志趣定型的时候,所以陶渊明一生行事及其创作,都有五柳先生的影子,后人不知此文取材所自,遂以此传为作者的人生实录。(黄元英教授对此文写作多有教益,谨致谢忱。)