十 年 风 雨 气 自 华

文章字数:1,633

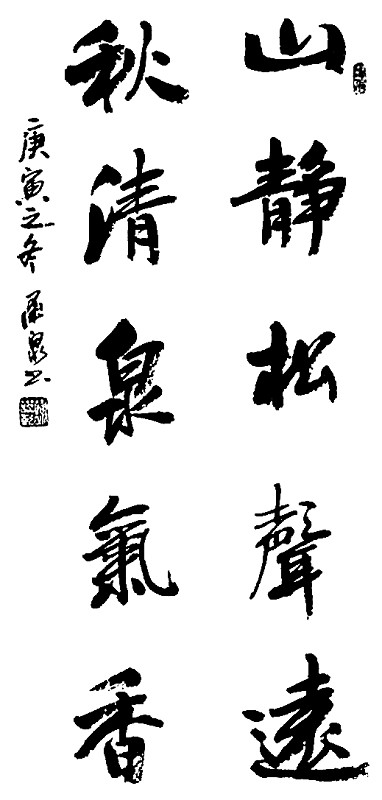

★赵英卓 2005年10月,我在中文系工作一年多后,就被学校调到校报编辑部工作,屈指算来已快七年了。岁月不居,当年刚毕业的年轻后生已到而立之年,我们的校报已创刊十年了。唐代贾岛《剑客》诗云: 十年磨一剑,霜刃未曾试。 今日把示君,谁有不平事? 贾岛牛气冲天,韬光养晦十年,磨出了锋利无比的剑,已经要亮剑去成大事了。而今,我们的校报在历经从无到有、从月刊到半月刊、从稚嫩趋于成熟……十年风雨兼程,吸收阳光雨露,如夏雨后的玉米秆,拔节向上! 最近,我在办公室搜集了十年来的校报合订本,十本,抱着那厚厚的一摞,那一刻我爱不释手,竟一屁股坐在椅子上一口气翻了个遍。不由得感慨,一大把不起眼的日子,一张张平凡的报纸,合起来都可以出两本书了!凑近闻一闻,那墨香依旧,依稀当年。翻开那熟悉或不熟悉的文章,犹如《红楼梦》里的“老祖宗”看大观园里的女儿们——个个都标致,两个字——熨贴,虽然当年因没有办好那一期报纸而沮丧,虽然因有错误而被领导批评,虽然在一些人看来是“小报”,虽然这张报纸并不能给编辑们带来什么名利。在这里,我想校报和我一样,都很怀念“老编辑”王思怀、李继高、杨增强、任红星、耶磊、任梦池等,忘不了那些辛劳编报的一届届学生记者,以及热心投稿、真情关注的作者和读者。也正是汇聚了他们的汗水和智慧,才铺就了校报十年的成长之路。 今天,我想除却怀念和感慨,我们应更多地去反思和总结,校报十年究竟有哪些成功经验值得去传承,有哪些困境需要突破,如此等等。 编报犹如作文,贵在气象。我常常觉得一张好的报纸就像一篇好文章,不在篇幅长短、体裁样式,贵在内里一脉相承,外在气象万千,读来一气呵成,通达耐读。我觉得报纸的气象来自两个方面: 一方面是底气。这里的底气就像庄稼的地气,没有适时的地气,再好的苗也接不上天。“皮之不存,毛将焉附”,这个典故阐明的是皮与毛的辩证关系。我想,校报就是“毛”,学校和社会发展的环境就是“皮”。翻开那一摞摞校报,她是那么清晰地记载和见证了我们商洛学院十年来的改革发展历程,紧跟学院发展的脚步,所以,校报是学院发展、师生活动的一面镜子。商洛地处秦头楚尾,是大秦岭怀抱中的世外桃源,接商於古道的历史文化底气,承时代浪潮下的意气,涵山水田园的诗意,这种底气、意气、诗意滋润着我们商洛学院和我们的校报,填充着校报的底色。源净则泉清,我们的校报就是在学院校园和商洛地域不断吸收着养分,依存发展。 另一方面是人气。有人说,办报就是要有人气,我想这句话是有道理的。作为客观资源来讲,再丰富,也只是犹如散落在荷叶上的露珠,需要去采摘、收集。办报犹如采 露,就需要编辑以宽广的胸怀、开阔的 视界聚拢人气、发散文气。唯有此,才能 做出有特色的策划,开辟有读者的栏 目,传递有价值的信息,吸引有生命的 稿件。否则,就会出现稿源枯竭,信息 陈旧,内容僵化。编辑就像农家小院里 编织凉席、家什的小媳妇,那些零散的枝枝条条,经过一番摆弄,拉家常间活就干完了,或大或小,不同形状的漂亮家什就成了,正所谓胸有气才成器。 十年来,我们的校报完成了她的历史使命。但在信息飞速发展的今天,所有的高校校报都受到网络时代的冲击,处境尴尬,是一个不争的事实。一方面,作为传统的传播媒介要不断完善自身,另一方面要尽快跟上时代的步伐,开拓新的传播方式。由于校报的版面和出版周期的限制,所传递的信息含量有限,报道内容也形成了某种定式,不能满足受众对所需信息的要求,在时效性上无法和网络传媒比肩。这就给我们编辑提出了一个新课题,校报要发展,就得正视现实,大胆创新,改变以往比较单一的办报方式,拓展新的领域,凸显报纸自身的特色,整合媒体资源,形成报纸语境与网络语境的互补、互动格局。 以上是我的一些不成熟的思考,晒出来和大家共享交流。想想,十年了,发生在编辑部的故事很多,值得珍藏的影像很多,想说声谢谢的人很多,不论岁月怎么变迁,我们的校报书香依旧,这一切机缘皆藏在校报,所以我们应该感谢她。努了半天就码出这么多字,二两烧酒都喝完了,以后再写。(作者系本报编辑)