努力让商洛文化折射出新的时代光芒

文章字数:1,211

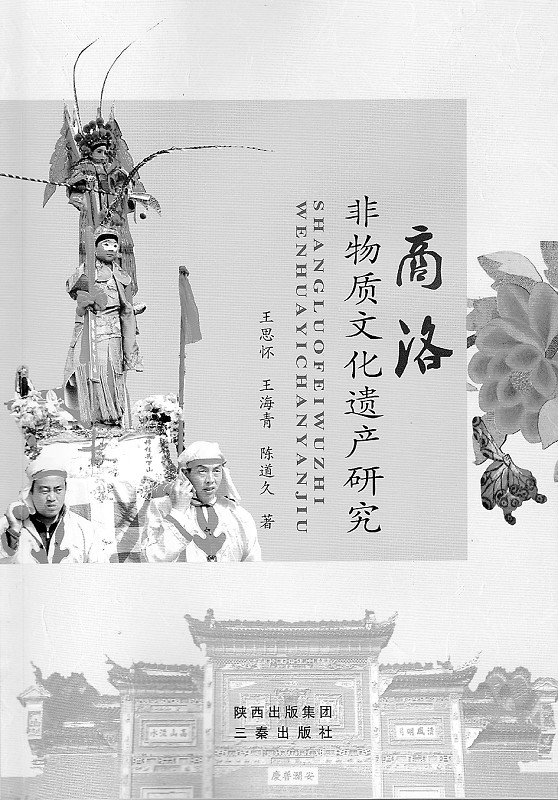

★中共商洛市委书记 魏增军 商洛学院王思怀同志编著《商洛非物质文化遗产研究》一书,即将出版,邀我作序。我在商洛工作七年,深深热爱着这片土地,切身感受着这里独特的民俗风情和浓厚的文化气息,便欣然应允。 非物质文化遗产是博大精深的中华传统文化的重要组成部分,是劳动人民长期生产生活经验的积累和文化艺术的结晶,蕴含着中华民族的智慧、情感和优秀传统文化,被誉为历史文化的“活化石”和“民族记忆的背影”。加强非物质文化遗产的保护、传承和利用,对于继承弘扬中华民族传统文化,推动社会主义文化发展繁荣,促进经济社会发展进步,具有十分重要的意义。 商洛地处秦岭东段南麓,秦豫鄂三省结合部,历史源远流长,文化底蕴丰厚,一百多万年前的旧石器时期就有先民活动,历史上曾是仓颉造字、夏禹治水、商鞅封邑、“四皓”隐居、闯王屯兵的地方,也是秦楚文化的交汇地,素有“戏剧之乡”和“文化绿洲”之美称。传统典型的山区农耕文明,厚重深远的历史文化积淀,多姿多彩的人文生态资源,孕育了商洛独具特色的非物质文化遗产。近年来,在各级党委、政府的高度重视和社会各界的广泛关注下,商洛在非物质文化遗产保护方面作了大量基础性工作,组织普查、申报、审定并公布了商洛非物质文化遗产名录,积极申报了一批省级和国家级非物质文化遗产,全市非物质文化遗产保护工作呈现出积极健康、稳步发展的良好态势。 王思怀同志联合商洛学院、市“非遗”办公室、市博物馆等单位的诸多专家学者共同完成的《商洛非物质文化遗产研究》一书,是目前商洛首部非物质文化遗产学术研究的著作,也是省教育厅专项科研计划项目——《商洛非物质文化遗产的普查及保护、抢救、利用研究》的成果之一。本书上篇介绍了非物质文化遗产的理论常识,就非物质文化遗产的概念,非物质文化遗产与物质文化遗产及其它文化遗产的关系,非物质文化遗产的基本特征,我国非物质文化遗产研究与保护的成就、面临的主要问题、保护路径,商洛非物质文化遗产及保护现状,全国及商洛非物质文化遗产研究概况等八个方面的问题,进行了深入细致的研究。下篇著录了商洛非物质文化遗产项目,介绍了2项进入国家级的商洛非遗名录,8项进入省级的商洛非遗名录,还有32项市级非遗名录,以及122项六县一区的县级非遗名录,盘清了商洛非物质文化遗产的家底。该书的出版,为发扬光大商洛优秀传统文化,做好非物质文化遗产的保护、管理和开发利用,加强商洛对外宣传大有裨益。 党的十七届六中全会提出了建设社会主义文化强国的目标,对加快推进社会主义文化大发展大繁荣进行了全面部署,希望各级党委、政府抢抓机遇,乘势而上,不断提高社会公众对文化遗产的保护意识,大力激发全社会关注、支持文化建设的热情,奋力推进商洛文化繁荣发展,全面提升商洛文化软实力和竞争力;真诚期望社会各界人士积极加入服务经济社会发展和文化建设行列,进一步加大商洛优秀传统文化的研究和探索,不断加强全市文化资源的保护挖掘和传承创新,努力让商洛文化折射出新的时代光芒。