奇观之美

文章字数:1,455

★钟思远

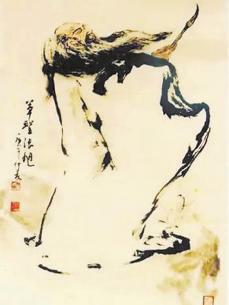

“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”。这是杜甫的句子。以前觉得很好,现在觉得还不够。书法世界里,王羲之是“书圣”,似乎应该稳居第一把交椅。但后人又偏偏给了张旭一个“草圣”的头衔。“草圣”是公认的,行圣”“楷圣”隶圣”“篆圣”之说都是罕见的。张旭与众不同。与众不同的人和事,可称作“奇”。如果“奇”得超乎想象,甚而令人惊动不已,就可谓之“奇观”。

看到张旭《古诗四帖》彩色插页是高中的事了。至今都难以忘记那极其震撼的感受。杜甫的话还是拘谨了些。不知让李白来写会怎么样?可惜李白仅给了张旭一句“胸藏风云世莫知”的评语,模棱两可。后来,坊间流转关于怀素“草书天下称独步”而称张旭“张颠老死不足数”的诗句,说是李白写的,或者考为怀素的自诩,或者定为黄口小儿的伪托。依我看,都无关紧要。三个人都可谓“奇观”,暗中较劲的事,不足为奇。歌剧《卡门》的作者比才倾慕莫扎特、贝多芬,却接受不了海顿;瓦格纳和勃拉姆斯两人的艺术对立甚至造成门派之争。可这又如何?“奇观”艺术家散播魅力的方式是其超凡脱俗、难望项背的气质和执著精神。如韩愈《送高闲上人序》所云:往时张旭善草书,不治他技。喜怒窘穷,忧愁、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平、有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷、鸟兽鱼虫,草木之花实,日月星辰、风雨水火,雷霆霹雳、歌舞战斗,天地万物之变,可喜可谔,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端侃,以此终其身而名后世。”以一种近乎癫狂的状态沉浸于一种高于日常生活的美的创造,以一种走钢丝似的危险平衡追逐有限生命之后的自由境界。这不仅是对肉体与思维的艰苦卓绝的磨练,更是一种亲近天地,打破常规、领悟神秘的心灵顿悟。

《饮中八仙歌》里,对于张旭的描述在李白之后。写李白,一句“天子呼来不上船”,气冲牛斗。接下来写张旭,笔力难免偏弱。“脱帽露顶王公前”,怎么仅仅“三杯”而已,后面又老老实实地“挥毫”呢?不该是醉歌复长啸,披发舞墨虹么?柏拉图认为诗人都有不同程度的“迷狂”。这种“迷狂”的气质是“灵感”的来源,不可模仿,不可学习。那些伟大的艺术“奇观”显然将此说发挥到了极致。

学书的人可以按部就班地学颜柳,学二王,学唐四家或宋四家,但张旭难学。学古诗人宗法杜甫的极多,效仿李白和李商隐的却很少,在进入“迷狂”境界之前总有那么一段无迹可求的空档,似与不似之间,非生即死。想要有一番成就,要么反其到而行,成为主流,比如:杜甫之于李白,颜真卿之于张旭。要么另辟蹊径,也作个“奇观”,对叛逆前辈的风格再次叛逆。比如,怀素之于张旭。与张旭入仕为官不同,怀素是出家为僧。张旭以大性情、大悲喜入书,怀素则滤去悲喜独参禅趣。两人都喝酒,前者是为释放自我,后者是为忘却自我。前者笔墨丰厚,后者枯劲。前者观争道舞剑,动中取静;后者观白云墙隙,静中取动。怀素因此自铸伟器,锋芒独存。“颠张”与“醉素”就如“书圣”与“草圣”,诗圣”与“诗仙”一般,并世而立,轩轾难分。

张旭传世真迹并不多,可见到的仅有《肚痛帖》《古诗四帖》《终年帖》等寥寥数篇。但较之那些作品大量传世,被奉为艺术教科书的书法家而言,他仍旧无以伦比。或许正可谓“独放异彩”吧!作为一个曾经气势磅礴,潇洒不拘,精乎其艺、神乎其技的生命形象,张旭本身的艺术人格甚至比他留下的古旧墨迹,斑驳碑刻更加迷人,成为一种“虽不能至,心向往之”的旷世境界,向我们昭示着那些古老而永恒的关乎人类希冀和梦想的主题:天才、想象、冒险,奇妙的机缘、超凡的毅力和最后的自由。

(作者系科技处副处长)